無料低額診療事業

地域共生社会の核となり、生活困窮者を支援

無料低額診療とは、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限されないように、無料または低額な料金で診療を受けられる制度のことです。社会福祉法第2条第3項9号で規定されており、低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者などが対象となります。

この制度では、1.「生計困難者に対する診療費や介護サービス費用等の減免による経済的な支援」だけでなく、2.生計困難者が持つ多様な問題点に着目し、医療施設という場で、自立支援相談機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会などの福祉制度につなぎ、「生活」支援を行います。

支援を必要とする方々は、経済的支援だけでは解決できない多様な問題をかかえる「生活困窮者」であり、生活の立て直しを支援します。更に、3.地域の潜在している福祉ニーズへの対応、地域福祉の推進も行います。

2040年問題に直面する我が国にあって、地域の二極化や家族機能の脆弱化などの問題に対して、福祉医療施設や社会福祉法人が地域におけるセーフティネットとしての役割を果たし、既存の制度では対応が困難な多様化・複雑化する地域課題や生活課題に対して、地域を基盤とする包括的支援体制、地域共生社会の実現を目指します。

私たち福祉医療施設や社会福祉法人は、地域共生社会、ともに生きる豊かな地域社会、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に貢献したいと考えています。

社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国福祉医療施設協議会

会長 松川 直道

「無料低額診療事業」とは、経済的な理由などによって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行うものです。

例えばこんなとき

- 医療費の支払いをすると、生活が困難になってしまう。

- 病気や障害のため仕事ができず、医療費の支払いが困難。

- 失業などにより収入がなくなり、医療費の支払いが困難。

- 医療費が支払えないため、治療を受けられない。

- 周囲に上記等の理由で困っている方がいる。

無料低額診療事業を行っている施設は、全国に約700 か所あります。

各自治体の実施施設は、各都道府県の ホームページなどでご確認ください。

医療協の会員施設は、以下をご覧ください。

※診療内容や費用の減免等の詳細につきましては、各施設にご確認ください。

医療協について

さまざまな生活課題でお困りの方がたに無料低額診療事業を行う病院・診療所(福祉医療施設)を会員とし、地域のセーフティネットを支える福祉医療事業のさらなる充実をめざして活動しています。

| 設立 | 1987年(1992年に改称及び全国社会福祉協議会の種別協議会組織に移行) |

|---|---|

| 会員数 | 150施設(2024年1月現在) |

| 会長 | 松川 直道(大阪府・社会福祉法人寺田萬寿会理事長) |

| 事業 |

今日的な無料低額診療事業のあり方検討と実践 無料低額診療事業をめぐる調査研究 全国福祉医療施設大会の開催 全国福祉医療施設セミナーの開催 その他、会員施設向けの情報提供 |

| 事務局 | 全国社会福祉協議会 法人振興部 内 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 電話03-3581-7819 Fax03-3581-7928 |

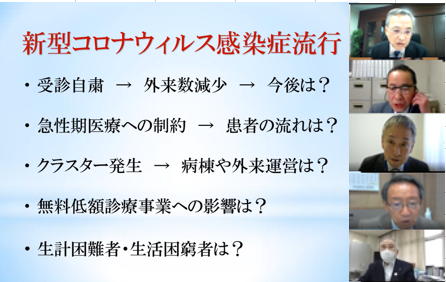

コロナ禍における実践

コロナ禍における福祉医療施設の役割

新型コロナウイルスパンデミックにともない、医療機能の差異にかかわらず、全国の会員施設においては医療崩壊を防ぐべく多大な労力を費やしていることから、人的・物的・経済的な影響には計り知れないものがあります。このような中にあっても、会員施設においては感染拡大防止を徹底しながら、無料低額診療事業を継続しなければなりません。なぜならば、休業や失業で収入が減った世帯の増加、外出機会の激減や通所による福祉サービス利用の自粛による精神・身体機能の低下や不安、休校や外出の自粛にともなう虐待リスク増大などが深刻化していることから、医療と福祉双方の専門性を活かし、生計困難者及び生活困窮者への無料低額診療の提供、自治体や自立支援相談機関等との連携など、これまで以上に必要性を増していくからです。

未だ予測は立たない現状ですが、治療薬とワクチンの開発による一日も早い終息を願いながら、こうした役割を果たしたいと思います。

新型コロナウイルスの影響にともなう生活困窮者等への支援

~福祉医療施設における実践の方向性~

〇新型コロナウイルス流行にともない、医療機関でもある福祉医療施設においては、医療崩壊を防ぐべく、感染拡大防止を徹底しながら、無料低額診療事業などの医療提供の継続を図ってきた。

〇新型コロナウイルスの影響により、地域住民の生活においては、休業や失業で収入が減った世帯の増加、外出機会の激減や通所による福祉サービス利用の自粛による身体機能の低下や精神的な不安の増大、学校の休校や外出の自粛が長期化する中での子どもの虐待リスクの増大などの、地域生活課題が顕在化、深刻化している。

〇このような状況下、福祉医療施設においては、医療と福祉双方の専門性を活かし、無料低額診療事業の継続的な実施とともに、地域の生活困窮者支援を展開すべく、以下の実践を強力に推進する。

<実践の方向性>

一 生計困難者及び、生活困窮者への適切な医療提供の継続(無料低額診療事業の着実な展開)

一 生活困窮者等への無料低額診療事業の周知、必要に応じた受診に向けた福祉医療施設の役割や機能の見える化

一 医療ソーシャルワーカー(MSW)による、地域住民に寄り添った入退院・受診支援の継続、自治体や自立支援相談機関等との連携によるコロナの影響等にともなう生活課題への適切な対応

一 地域における公益的な取組の展開等により、地域住民の外出機会や居場所の確保、健康増進に資する活動等を展開するとともに、生活困窮者の支援に資する相談、活動等を実施

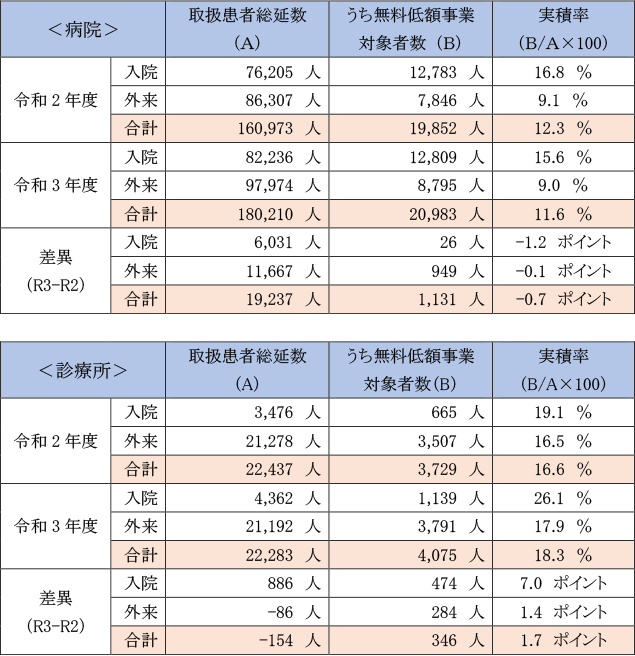

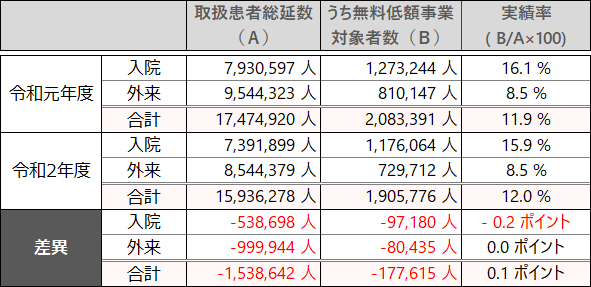

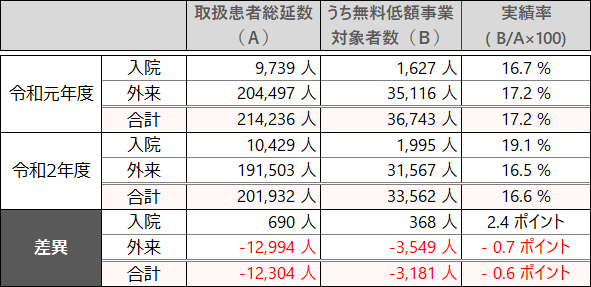

1.事業への影響

病院では、取扱患者数と無料低額診療事業対象が増加し、実積率も維持している。

診療所においても、取扱患者数と無料低額診療事業が増加し、実績率を維持。また、「入院」の実積率が上昇している。

●取扱患者数と実積率(平均値を比較)

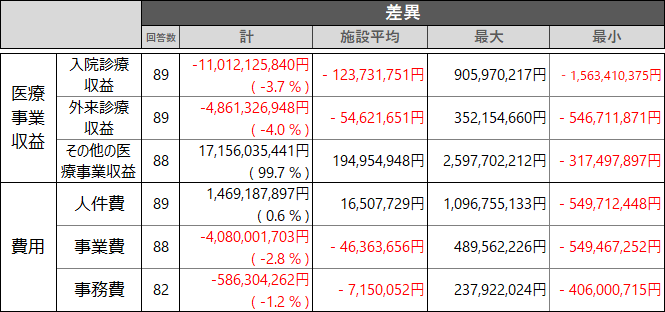

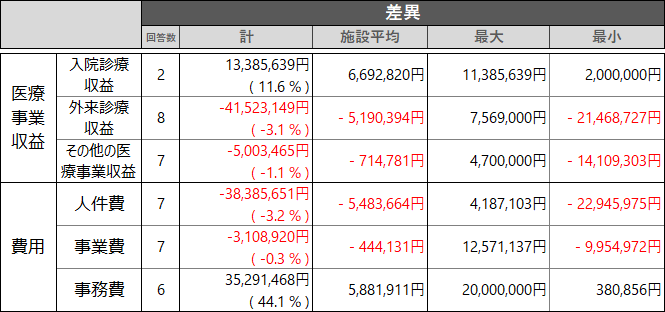

●医業収益と費用(平均額を比較)

2.新型コロナの影響による患者の状態悪化やリスク(自由記述)

- 受診控え、健診控え、また人とのつながりが希薄になったことにより、病状悪化、診断遅れなど。

- 外出機会の減少による社会参加の減少、身体機能の低下。

- 院内感染対策のため、面会制限、外出制限による精神的負担、認知症状の進行。

- 退院に向けた外出泊訓練が出来なくなり、退院前の自宅での様子などについての適切な評価が困難となった。家族や地域支援者とのカンファレンス調整が難航し、通常時と比べ退院支援がスムーズにいかなかった。

- 電話診療が可能になり、半年以上、電話診療になっている患者が、来院受診された際に悪化していることがあった。

3.新型コロナの影響により新たに生活課題が顕在化したケース(自由記述)

- 休業、失業、自営業の廃業等により、医療費支払い困難。

- 休業や離職に伴う経済苦による医療費や生活費相談(観光業や飲食業、接客業で、収入が無くなった方の減免相談など)。

- 休業をきっかけに、ひきこもりになった。

- 介護サービス利用が一時的にできなくなり家族が疲弊、中には家族内での関係が悪化した。

- アルバイト収入で複数の家族が収入を得られていたが、職を失うことによりと突発的な入院医療費支払いが困難な状況が発生した(預貯金がほとんどない等余力がない)

- 介護者が新型コロナ感染し入院加療となった際、自宅にいる認知症の要介護者が濃厚接触者となり、関係機関の訪問が困難となった。

- 母子家庭の母や高齢者の介護を担う家族の感染等で育児・介護が困難となる。

- 難民申請中の外国人に生活援助をしていた者の収入減による援助の消失。コミュニティによる支援能力が困難となった。

- 日中活動先の閉所などに伴い、生活リズムが乱れ、状態悪化するケース。

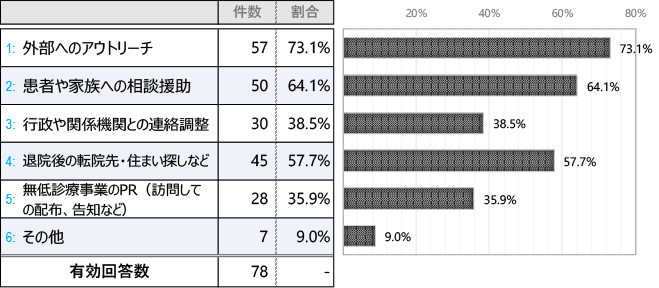

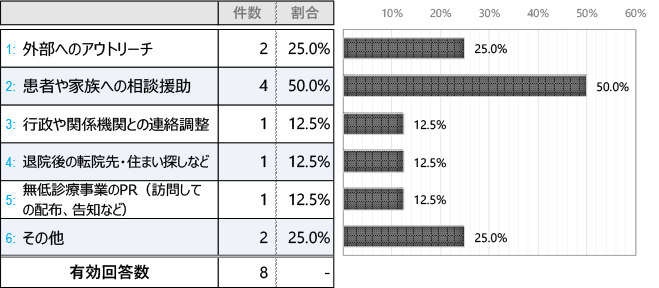

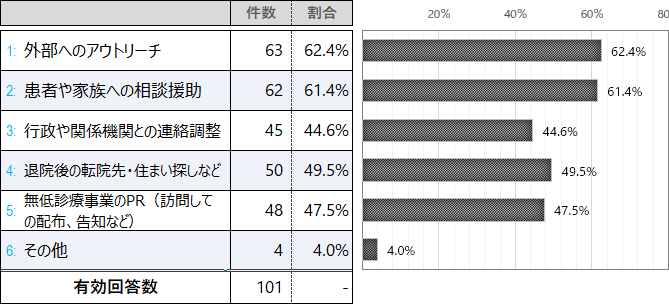

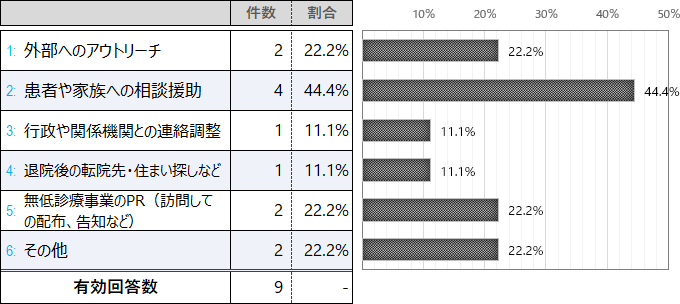

4.新型コロナの影響により困難となったソーシャルワーク業務

<病院>

<診療所>

5.コロナ禍の影響等を踏まえたソーシャルワーク実践における工夫(自由記述)

- 退院支援に関しては、電話と直接面談、場合によってオンラインを組み合わせ対応した。

- 必要に応じて退院時カンファレンスや他機関との連携会議等をweb上で行っている。

- 院内にある数台のタブレット活用し、施設との本人面談や必要時の介護保険認定調査、介護指導をオンラインで対応。

- 入院中の面会は禁止である為、ご本人のADLが不明だと訴える家族は多い。タブレット端末を用いて、リハビリの様子を動画撮影しご家族に視聴して頂く等の工夫を行っている。

- 入院患者と家族とで話す機会がなくなったため、退院支援を行う上で、ソーシャルワーカーが患者と家族との間に入り、意向のすり合わせを行っている。

- 相談を受けるにあたり、電話やFAX、郵送等を活用し、ケースの状況によって同行や送迎支援や代行手続きの支援等も行った。

- 入院患者に対して、感染状況を踏まえて、心理教育や退院促進のための資料作成・リモート交流会などを行った。

- 他病院からの受入れの際に、万が一依頼元の病院で陽性者が分かった場合、当院での接触した可能性のある患者さんをピックアップができるよう、受入れ時に依頼元病院の入院病棟、熱の状況などを確認し、その情報をセンター長に集約している。

- コロナ禍での生活困窮者に対する新たな支援制度がないか、関係機関との情報収集や共有を行っている。

- 外来患者数が減少している(受診控えか?)為、積極的に在宅診療のPRを地域に向けて実施している。

- 電話診療や駐車場診療も可能であることを周知。

- 核家族の広まりと同時に地域住民間のつながりの希薄化が進む中でさらにコロナ禍により社会的孤立が進行している。地域住民が共助、互助の繋がりを再度築き上げることができるよう、地域の専門職とともに地域づくりについて協議を行う場を設けた。

6.令和4年4月以降、もっとも大きく影響を受けたこと、課題等(自由記述)

- 患者の安全を守ると同時に、病院職員の安全も確保しなければならず、その中で患者の受入れ、家族支援、退院調整など、その説明や確認作業、書類等が増え、業務がより煩雑に業務内容も増えている。

- コロナ禍で面会もままならず様子も分からず今まで以上に不安を抱えていることを理解しながらの対応が求められる。

- 外出外泊、面会ができないことが患者、家族にとって想像以上に不利益になっているように思う。感染対策上、対応には限界があるが諦めずに何か工夫ができないか等を発信していく必要を感じる。

- 施設への入所相談時の面談や施設見学が難しくなっている。

- コロナ禍で入院患者および家族への個別の無料低額診療事業の案内ができにくくなってしまった。無料低額診療事業の認知度が低いことを実感するとともに、電話での説明に苦慮した。

- ケアマネジャーや関係機関とのリモート会議が通常になり、連携がとりやすくなった一方で、家族面会の機会が減少し、本人と家族の意向を合わせにくく、方向性の決定に困難が伴うことが多くなった。

- 院内外の大規模なクラスター発生の影響で、従来無料低額診療事業適用で受診受け入れを実施していたホームレス・刑余者の方の受診調整を一時的に断らざるを得ない状況となった。

- 院内外でコロナ発生により業務を圧迫し、マンパワーが不足することで、タイムリーな支援や十分なフォローが難しい場面が多くあった。

【参考】令和2年度 回答率55.8%

○項目1、2は令和2年度と令和元年度を比較。

○項目3、5、6は記述式回答より

1.取扱患者数について

病院における取扱患者数は、入院および外来ともに減少し、うち無料低額診療事業対象者数も減少したものの、無低対象者の減少率がわずかに少なくなっている。また、診療所においては、特に外来における取扱患者数が減少し、無低対象者の減少率が大きいものの、入院においては増加している。

病院、診療所ともに、医業収益が減少している状況下においても、継続的に無料低額診療事業を実施していることを示している。

<病院>

<診療所>

2.医業収益について

病院における医業収益は入院および外来において減少。診療所においては、外来、その他の医療事業において減少、入院においては増加している。

<病院>

<診療所>

3.新型コロナの影響による患者の状態悪化のリスクや顕在化した生活課題

○失業(ホテル・観光業・マッサージ店)・休業・就業機会の減少により、生活保護申請や無保険となったケースの増加。それにより医療費の支払い困難、生活困難となったケースが増加。

○受診控え、外出控えによる病状の進行、ADLの低下。特に、コロナ禍の長期化に伴い、退院時における患者のADL低下にご家族が戸惑うケースが増加。

○乳児のいる母子家庭における母親の感染、介護が必要な高齢者を介護する家族の感染等により、育児や介護等が困難となったケースが増加。

○若年層(子ども、アルバイトに行けない大学生等)の困窮増加。

○虐待が疑われるケースが増加。

○在留資格のない無保険の外国人の方や難民申請中のオーバーステイの外国人の方など、困窮状態に陥っているケース等。

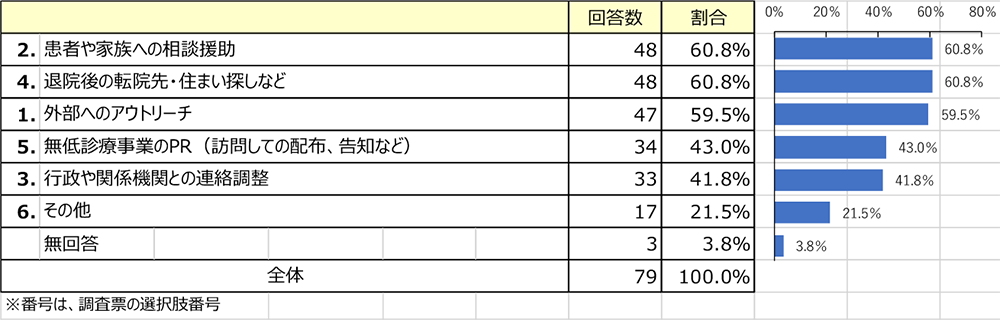

4.新型コロナの影響により困難となったソーシャルワーク業務等

<病院>

<診療所>

5.コロナ禍の影響等を踏まえたソーシャルワーク実践における工夫

○社会情勢や地域の現状を鑑み、無料低額診療事業の対象拡大を図った。

○同行訪問の強化。(身寄りなし患者の保険証/認定証作成のための行政同行訪問、入院中に生活保護申請したホームレスの方の退院時同行訪問、来院困難な支払い相談対応のための退院患者の自宅訪問等、経済的虐待(年金搾取)の入院患者と自宅同行訪問等)

○相談窓口であるSWが、環境因子にも目を向け、外来・入院相談の聞き取りから無料低額診療事業へつなげることを意識している。

○入院中の面会禁止のため、患者の状態を家族へ伝える手段として、写真や動画にて様子を撮影し、ご家族への共有や関係機関等との連携時に活用した。

6.令和3年4月以降、もっとも大きく影響を受けたこと、課題等(自由記述)

○面会制限やコロナワクチン接種等によりご家族の不安や不満が増大し、クレームや問い合わせが増加。また、患者ご本人においても不穏になる様子がみられ、精神的不安が増大した。

○外国人(帰国できないまま滞在が継続している留学生・技能実習生)、学童児(不登校)の事例が増加傾向。制度の枠に入らない部分で苦慮している。

○転院時や施設への入所時において、事前のPCR検査や体温等のバイタル面の確認作業等が増大した。

○接種会場として、コロナワクチン接種を積極的に実施。

全国福祉医療施設協議会

「令和2年度 新型コロナウイルス感染症にかかる無料低額診療事業等への影響等に関するアンケート調査」集計概要

会員施設154 のうち、79 施設より回答あり。(4 施設より追加回答あり、速報には含まず)

※項目1,2は今年度4~6月と前年度同期を比較。

※項目3,5~7は記述式回答より。

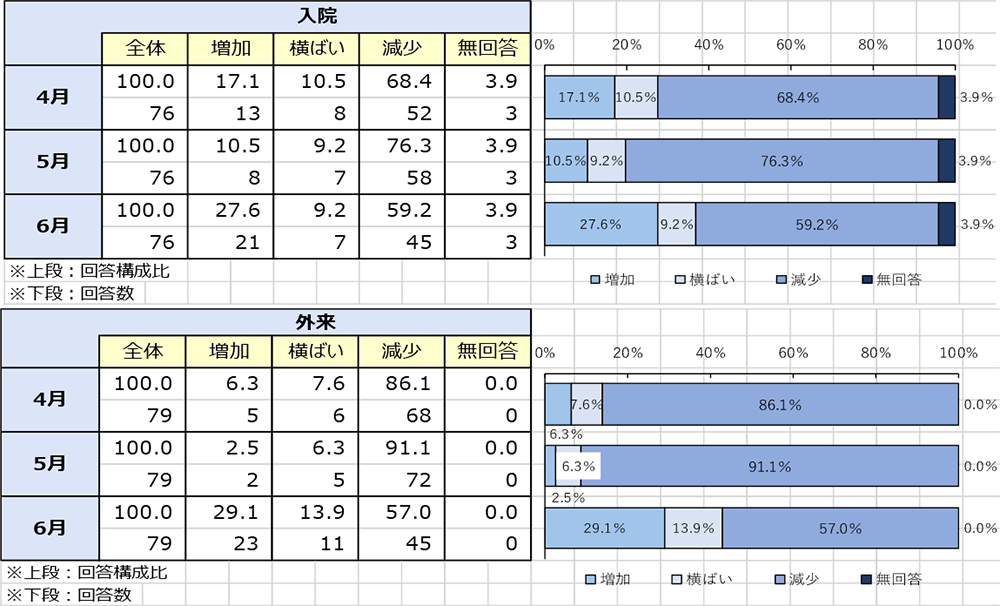

1.取扱患者数は外来中心に減。うち無料低額診療事業対象者数も減少したが、減少率はわずかに無低対象者の方が少なく、医業収益が減少するなかにおいても無低事業実施を継続している結果を示している。

| 回答数=72事業所 | 取扱患者総延数 (A) |

|||

|---|---|---|---|---|

| うち無料低額事業 対象者数(B) |

実績率 B/A×100 |

|||

| 2019年 4月 |

入院 | 503,575人 | 74,004人 | 14.7% |

| 外来 | 598,736人 | 53,531人 | 8.9% | |

| 合計 | 1,102,311人 | 127,535人 | 11.6% | |

| 2019年 5月 |

入院 | 508,087人 | 74,435人 | 14.7% |

| 外来 | 585,066人 | 52,013人 | 8.9% | |

| 合計 | 1,093,153人 | 126,448人 | 11.6% | |

| 2019年 6月 |

入院 | 493,768人 | 73,835人 | 15.0% |

| 外来 | 581,406人 | 51,042人 | 8.8% | |

| 合計 | 1,075,174人 | 124,877人 | 11.6% | |

| 4~6月合計 | 入院 | 1,505,430人 | 222,274人 | 14.8% |

| 外来 | 1,765,208人 | 156,586人 | 8.9% | |

| 合計 | 3,270,638人 | 378,860人 | 11.6% | |

| 回答数=72事業所 | 取扱患者総延数 (A) |

|||

|---|---|---|---|---|

| うち無料低額事業 対象者数(B) |

実績率 B/A×100 |

|||

| 2020年 4月 |

入院 | 452,088人 | 63,121人 | 14.0% |

| 外来 | 506,911人 | 46,304人 | 9.1% | |

| 合計 | 958,999人 | 109,425人 | 11.4% | |

| 2020年 5月 |

入院 | 450,468人 | 67,115人 | 14.9% |

| 外来 | 436,497人 | 41,211人 | 9.4% | |

| 合計 | 886,965人 | 108,326人 | 12.2% | |

| 2020年 6月 |

入院 | 462,210人 | 66,385人 | 14.4% |

| 外来 | 530,368人 | 46,860人 | 8.8% | |

| 合計 | 992,578人 | 113,245人 | 11.4% | |

| 4~6月合計 | 入院 | 1,364,766人 | 196,621人 | 14.4% |

| 外来 | 1,473,776人 | 134,375人 | 9.1% | |

| 合計 | 2,838,542人 | 330,996人 | 11.7% | |

| 回答数=72事業所 ※上段:増減数 ※下段:増減率 |

取扱患者総延数 (A) |

|||

|---|---|---|---|---|

| うち無料低額事業 対象者数(B) |

実績率 B/A×100 |

|||

| 2019年~ 2020年 4月 |

入院 | -51,487人 -10.2% |

-10,883人 -14.7% |

-0.7ポイント |

| 外来 | -91,825人 -15.3% |

-7,227人 -13.5% |

0.2ポイント | |

| 合計 | -143,312人 -13.0% |

-18,110人 -14.2% |

-0.2ポイント | |

| 2019年~ 2020年 5月 |

入院 | -57,619人 -11.3% |

-7,320人 -9.8% |

0.2ポイント |

| 外来 | -148,569人 -25.4% |

-10,802人 -20.8% |

0.6ポイント | |

| 合計 | -206,188人 -18.9% |

-18,122人 -14.3% |

0.6ポイント | |

| 2019年~ 2020年 6月 |

入院 | -31,558人 -6.4% |

-7,450人 -10.1% |

-0.6ポイント |

| 外来 | -51,038人 -8.8% |

-4,182人 -8.2% |

0.1ポイント | |

| 合計 | -82,596人 -7.7% |

-11,632人 -9.3% |

-0.2ポイント | |

| 2019年~ 2020年 4~6月合計 |

入院 | -140,664人 -9.3% |

-25,653人 -11.5% |

-0.4ポイント |

| 外来 | -291,432人 -16.5% |

-22,211人 -14.2% |

0.2ポイント | |

| 合計 | -432,096人 -13.2% |

-47,864人 -12.6% |

0.1ポイント | |

2.医業収益については、減少と回答する施設が5 月期において入院で76.3%、外来で91.1%と極めて多く、6 月期には比率が下がっているものの、依然6 割近い施設が減少となっている。

3.新型コロナの影響による患者の状態悪化のリスクや顕在化した生活課題

○受診控え、外出控え、面会制限等によるうつ症状出現、ADL 低下。

○失業・休業・就業機会減による収入の減。それに伴い生保申請や無保険になったケースあり。

○コロナでない疾患により入院、退院したものの職場から2 週間の出勤停止を命じられ収入が減り、家賃の支払いができなかったケース。

○面会制限の中、患者のADL 低下や認知症進行の把握が難しく、退院時にご家族がギャップに戸惑うケース。

○若年者や超高齢者の自殺企図増。

4.新型コロナの影響により困難となったソーシャルワーク業務等

5.コロナ禍における福祉医療施設の役割と課題

○病院の経営状況悪化の中、社会的使命として例年並みの減免を継続。

○感染拡大予防に配慮しつつ、オンライン会議等ツールを活用し、院内カンファレンスや関係機関との連携に努めている。

○アウトリーチや家屋調査の実施が困難であり、地域の潜在的な対象者の把握が難しい。

○患者の受診控えが懸念される中、リモートを通じた情報発信を行っているが、高齢者や生活困窮者に受信環境が整備されていない問題。 等

6.コロナの影響を踏まえたソーシャルワーク実践上の工夫

○面会禁止による家族の患者状態把握困難を念頭においた電話でのこまめな状況説明。

○来院に抵抗感あるなど、場合によっては感染予防に留意した上でアウトリーチの実施、面会・見学の受け入れも対応している。

○若年者の自殺防止に向け、各関係機関と連携、コミュニティラジオを通じ、相談窓口やフードバンクの案内を行った。 等

7.その他

○コロナ禍だからこそ無料低額診療事業の必要性を大きくアピールするチャンス。ネットカフェなどにアプローチしていきたい。

○この感染症流行は、国民全体に対し日常生活・社会生活・経済活動すべての局面で、大規模な災害とも言うべき影響を与えている。個々の人々や組織だけの力では乗り越えられない。増えるであろう生計困難者・生活困窮者を無料低額診療事業によって支援していきたい。 等

福祉医療施設が果たすべき役割

会員施設においては、コロナ禍による大きな影響と苦労があるなか、コロナ感染者への対応や感染防止に努めながら、無料低額診療事業(以下、無低事業)を継続されていることに敬意と感謝を申し上げます。

コロナ禍により、生計困難者や生活困窮者が増加するなか、無低事業を行う我々の役割は変わるものではなく、むしろ高まっていくものと認識しています。さまざまな困難のなかにあっても、まずは、医療を必要とする方々への無低事業を継続していくことが重要です。

昨年、「新型コロナウイルスの影響にともなう生活困窮者等への支援」として、福祉医療施設が目指す実践の方向性をお示ししました。無低事業を知らない方も多く、このようなものも活用いただきながら、地域で生活課題を抱える方々や行政や関係機関に対して、我々の取組やMSWにより可能な支援などをそれぞれの地域で周知いただきたいと思います。

また、MSWの皆様は、コロナ禍により支援すべき課題が増え、深刻化するなかで、アウトリーチや相談、支援が十分にできず苦慮されていることと思います。電話やオンラインの活用などの工夫により面接、支援を進めているところですが、やはり、顔を見ながらの寄り添った支援をしっかりとしたいとの歯がゆさもあると承知しています。

しかしながら、医療や支援を必要とする方々が「来られない」、また、我々も「行かれない」という状況のなかにあっては、何らかの方法でつながりをもち続けることがまずは重要です。こういった意味では、オンライン等の活用は新しい時代の流れの一つであると捉え、やらないよりはやるというスタンスで現場での実践を展開していただきたいと思います。

さて、コロナ禍を経験するなかで、あらためて我が国の医療提供体制という視点から、福祉医療施設のあり方や役割を考えておく必要があります。今回のコロナ対策は、SARSやMARSの経験、そして古くは結核への対策の歴史を踏まえることができず、医療のシステム自体が機能不全を起こしたともいえるでしょう。したがって、次なる感染症への対策も含めて、医療機関の機能・役割分担を再編していくことも必要になります。それぞれの存在意義や役割があるなか、医療提供システム全体のなかでの我々の機能・役割をしっかりと認識し、無低事業を継続していくことが、今後とも重要であると考えています。

いずれにせよ、まずは、目の前のコロナにくじけずに立ち向かい、地域の行政や関係機関等とも十分に連携を図りながら、地域の生活困窮問題に対応していくことが、将来に向けた福祉医療施設のあり方、存在意義にもつながるものでありますから、これまで以上に力を合わせてがんばって参りましょう。

(令和2年度全国セミナー基調説明より)

全国福祉医療施設協議会 令和2年度 座談会

「コロナ禍における福祉医療施設の経営課題と役割」

【メンバー】

荒牧登史治氏(独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターリサーチグループチームリーダー)

尾方 欣也氏(三井記念病院医療ソーシャルワーカー)

桑名 斉 (全国福祉医療施設協議会会長)

[進行]杉木 康浩(全国福祉医療施設協議会総務委員長代理)

【はじめに】

杉木委員長代理

現在、「コロナ第三波」と呼ばれる流行拡大の中で、病院や福祉施設でのクラスター発生が報道されるなど、国中に緊張感が漂っています。会員施設の医療機関においても目の前の状況に四苦八苦している現状のなかで、他施設の状況なども気になっているのではないかと感じています。今回の座談会は、コロナ禍における福祉医療施設経営の現状や課題の共有、また、これからの無料低額診療事業の方向性や実践上の工夫等を考えていく上での一助になればと考え企画したものです。

本日は、特に以下の三点を中心に皆様からお話を伺いたいと思います。

○新型コロナウイルス流行が主に病院経営に及ぼす影響について

○コロナ禍における無料低額診療事業の意義と我々に求められる役割について

○現場実践の立場から医療ソーシャルワーカーの取組みや、コロナ制約下における業務・生活困窮者への影響について

まず、荒牧さんから新型コロナウイルス流行の病院経営への影響などについて、コロナ禍以前の医療施策の動向や経営状況も踏まえながら、お話しいただきたいと思います。

荒牧氏

病院経営と無料低額診療事業への影響

コロナ前の医療施設をめぐる情勢としては、2025年の超高齢社会を見据え、地域医療構想の実現に向けた施策が進められ、各圏域に必要とされる病床機能の分化・転換・連携が図られてきました。また、医師の働き方改革を推進するため他職種へのタスクシフト/シェアの必要性がうたわれており、これらの施策に連動するかたちで診療報酬改定においても入院基本料の見直しや医師事務作業補助体制加算等の加算の充実が図られてきました。

一方で、一般病院の経営状況については厳しい報酬改定が続き、福祉医療機構(以下、WAM)のデータでは医業利益率は2018年度以前から1%台前後で推移し、直近の消費増税にともなう2019年度のプラス改定の後も、人件費や医療材料費の高騰などにより医業利益率1.2%程度と収益の改善につながっているとは言えない状況にあります。

このように医療施設の収益が厳しい状況にあるなかで、このコロナ禍が追い打ちをかけたことになります。

WAMでは、コロナ禍の影響を受けた医療・福祉施設に対する資金支援(新型コロナウイルス対応支援資金)を行っていますが、3月から現時点(12月上旬)で2万3千件ほど、およそ1兆3000億円を融資している状況です。そのうち病院・診療所など医療機関が半数以上を占め、金額では約1兆円にのぼっています。

コロナ禍の発生から時系列で融資の推移をみると、3月頃は、通所・訪問系の介護サービス、放課後等デイサービスで利用控えが生じ、これらの事業を単体で営む小規模の事業者からの申請が多い状況でした。4・5月頃になると、緊急事態宣言によりショッピングモール等の休業や在宅勤務の推進により、繁華街・オフィス街等の無床診療所を中心に申請が一気に増えました。

その後6月には、コロナ陽性者の受け入れ・専用病床確保のため、入院や外来が大幅に減収となった急性期病院からの申請が多くなりました。また、多少時期が遅れて回復期の病院にも影響が生じてきました。感染者数が小康状態となった夏場くらいから、融資の実績は減ってきましたが、「コロナ第三波」といわれるなかで、直近では少しずつ相談・申請が増えてきた状況にあります。

このようにコロナ禍は、病床機能、病棟の種類によって異なりますが、病院経営に大きな影響を及ぼしていることになります。

杉木委員長代理

東京都内の会員施設の状況をみても、急性期、慢性期、ケアミックス、専門病院等の機能、またその病院の立地によって影響の受け方もそれぞれであるようです。

全国福祉医療協が実施した調査をみても、4月~6月期の医業収益について、対前年同月比でもっとも減少したのは5月期であり、入院が7割強、外来で約9割でした。6月期には、減少した施設は5月期に比して少なくなったものの、依然として約6割にのぼっています。

この背景にある取扱患者総数の状況をみると、外来を中心に減少しています。無料低額診療事業の対象者数も減少していますが、減少幅は小さく、4月~6月期の実績率をみても入院・外来の合計で昨年度11.6%に対して、11.7%とほぼ同じ状況にあります。これは、つまり、医業収益が減少するなかにあっても、我々、福祉医療施設は、無料低額診療事業をしっかりと継続してきたことを示しています。

それでは、次に無料低額診療事業の意義と我々に求められる役割について、コロナ禍により生計困難者等が増加する今後を見据えながら、桑名会長にお話しいただきたいと思います。

桑名会長

無料低額診療事業のニーズは今後ますます増える

協力して乗り越えていこう

この間、無料低額診療事業の不要論が長らく論じられてきたことは皆様もご存じのとおりです。そのため、我々は、生計困難者、そして、今日では生活困窮者の生活を医療の面から支え続けるための福祉医療実践を展開し、その必要性を強く訴えてきたところです。

そして、今般のコロナ禍により無料低額診療事業への風向きも変わってくるのではないかと感じていますし、むしろ今後の実践をもって社会的な意義や必要性を改めて発信していかなくてはならないと考えています。

実際、今年9月の生活保護申請件数は1万8000件余り、去年の同時期と比べても4倍の増加となったことが公表されました。コロナ禍の影響で人々の生活は困窮し、影響が長期化することでの失業・失職により生計困難者等は、今後とも増加することが予測されます。これは、無料低額診療事業へのニーズ、その必要性がますます高まることを意味します。

これは、そもそも、社会のニーズにこたえ、医療を必要とするすべての人に、しっかりと医療を届けるという我々の役割にあらためて立ち返るきっかけになると考えています。また、これは、我々の重要課題である、無料低額診療事業の基準のあり方のよりよい方向への見直しにもつながっていくのではないかと感じています。

一方、コロナ禍は、医療とともに無料低額診療事業のあり方を大きく変えていくものだと考えています。この座談会も、オンラインを活用して行っているところですが、医療現場の働き方は大きく変わりつつあります。

従来のように生計困難者等にアウトリーチし、対面による相談でニーズを掘り起こす、あるいは、支援を行うことが困難になっています。つまり、オンラインを活用した非対面での相談や支援、アプローチも求められる時代になったと認識する必要があります。

そういった意味で、対面による相談や支援の意義も大切にしつつ、コロナ禍の経験を活かした、あらたな福祉医療実践のあり方も模索していかなくてはなりません。先ほどの話であったとおり、コロナ禍の経営への影響については、病院機能や地域によって異なるところですが、近頃、ワクチンの開発が急速に進み、試験接種も始まりました。早晩ワクチンの効果が期待できることは光明の一つです。会員の皆様には、「もう少し持ちこたえ、皆で協力しあいながらコロナを乗り越えていこう」と呼びかけたいと思います。

コロナ禍の影響で生活が困窮し、医療にアクセスできない方々に対して、無料低額で医療を提供すること。これがやはり我々の果たすべき重要な役割であり、経営が厳しいなかにあっても、忘れてはならないと考えています。

杉木委員長代理

桑名会長からは、医療を必要とする方々が、コロナ禍のなかにおいても、経済的理由で医療を受けることを控える、あきらめることなく、生活に必要な医療が受診できるよう、福祉医療施設としての役割を全うし続けていくことの必要性をあらためてお話いただきました。

また、実践においては、コロナ禍における対面制限のなかで生まれてきたさまざまな工夫などを活かしながら、福祉医療実践をよりよいものにしていく契機していこうといった提起もありました。

これらは、無料低額診療事業の意義、必要性をあらためて社会に訴えかけていくきっかけになっていくものと考えています。

このようなことも踏まえながら、福祉医療施設の役割に関して、ソーシャルワークの実践面からより深めるため、尾方氏にお話を伺いたいと思います。

尾方氏

医療ソーシャルワーカーが果たすべき役割

医療ソーシャルワーカー(MSW)は、コロナ禍以前から、無料低額診療事業による医療費の減免に加え、生活保護受給支援、さらには、退院後の生活や療養の場の確保のために関係機関との連携や調整を行う役割を果たしてきました。また、生計困難者等の相談支援とともに、無料健康診断や無料健康教室等、「予防」の観点を重視した働きかけや、取組にも力を入れています。

また、東京都社協のMSW部会では、複数の難民支援団体との協働により、難民申請中であって医療を必要とする外国籍の方々を受診につなげるための活動も行っています。さらに当院独自では、地域において生活困窮者支援を行うNPO団体と地域ケア連携のネットワークを立ち上げ、研修会等を行いながら、連携・協働して活動を進めており、そのネットワークから患者の相談を受けることもあります。

さまざまな事情を背景として、多様化・複雑化する生活課題の解決を支援していくためには、福祉医療施設のみの力では難しい場合も多く、地域の関係機関との連携・協働、さらには地域住民の協力を得ることもますます重要になっています。そして、この実践こそが地域共生社会の実現につながっていくものではないかと考えています。

福祉医療施設には、地域のセーフティネットとしての役割が期待されており、つねに地域の要請、ニーズを踏まえながらどのような実践が求められるかを考え、あらたな実践につなげていくことが必要です。

そういった意味でも、コロナ禍による生活困窮問題について、MSWとして最前線で立ち向かっていくことが求められていると認識しています。

コロナ禍により、対面での相談・支援を制限している施設もありますが、当院では現状ではマスク・消毒等の感染予防策を徹底したうえで、個別の面接も実施しています。また、対面での面接や支援ができず、オンラインツールを活用する場合には、生活困窮者がそれらにアクセスできるようなサポートも必要だと感じています。経済的理由により端末を所持できない、あるいは、通信料が払えず端末を使用できない場合も多くあります。こういった真に困窮している方々に対する医療、支援へのアクセスをどう保障していくのか、常に考え、工夫しつづけなければなりません。

今、MSWの実践に求められるのは、生活困窮者に何が起こっているのか適切にアセスメントし、感染予防策を講じつつも対面による相談・支援を効果的に行うこと、そして、これが難しい場合には、手段・ツールを工夫しながら地域の関係機関等とも協働した支援をどう行っていくかということです。

各無料低額診療施設には長い歴史と蓄積があるがゆえに、独自のルールがときに新たな状況に応じたチャレンジをするハードルとなることもあります。コロナ禍というのは、このようなハードルを見直し、解消していくチャンスととらえることができるのではないでしょうか。

杉木委員長代理

全国福祉医療協の調査でも、コロナ禍により、受診控えや外出、面会の制限によりうつ症状やADLの低下が生じていること、また、失業・休業等による減収により生計困難等に陥っている地域住民の方々の姿が明らかになっています。

そのような状況下、MSWの実践については、アウトリーチが困難であり、地域の潜在的なニーズを把握し難いという課題などに直面しています。一方で、電話でのこまめな状況確認や説明、あるいは、感染防止を徹底しながらアウトリーチによる相談・支援を実施している施設もあります。

また、若年者の自殺防止に向け、関係機関と連携し、相談窓口やフードバンクの案内について、コミュニティラジオを活用して行ったといった実践も展開されています。

コロナ禍にあってもさまざま創意工夫、あるいは関係機関との連携・協働のもとに、生活困窮者などに寄り添った支援が展開されていることを会員施設間でも共有し、社会に発信していかなければならないと考えています。

杉木委員長代理

コロナ禍と福祉医療施設のあり方、今後の展望

それでは、最後に、ウイズ・コロナ、あるいはアフター・コロナを見据えた福祉医療施設の経営のあり方や実践について、皆様から伺いたいと思います。

荒牧氏

コロナ禍に対応し経営の基盤を強めるために

WAMでは、コロナ禍において「医療機関、福祉施設を絶対に潰さない」との方針のもとに、新型コロナウイルス対応支援資金の融資等を行ってきました。

経営相談のなかでは、コロナ禍でもいかに収益を確保していくかという点が重要であることから、医療機関や福祉施設等に対して、地域住民や連携している関係機関などに対して感染症対策などの安全性をしっかりとPRし、受診・利用いただく環境づくりを進めていくことを推奨してきました。

また、発熱患者に対する院内導線確保やゾーニング、オンライン面会や打合せ等でのICTの活用等は、感染防止策であるとともに、職員の方々にとっては安心できる職場環境の整備につながり、離職対策にもなることを提唱してきました。

一方、コロナ禍の影響の先が見えないなかで、中長期的には、コロナ禍での取組を契機に、記録や各種管理業務、会議等のICT化を進め、間接業務を中心とした生産性の向上を図る方向でのアドバイスを行っています。また、患者紹介や入退院調整などでの、他機関とのやりとりに関する業務でもICTの活用が期待できます。ICTに関する補助金等の活用と情報収集を推奨しています。さらに、職員のメンタルケアの視点から、感染対策以外にもコロナ対応をした職員に対する休暇付与や福利厚生などに取り組む施設などWAMの調査結果等で紹介しているので参考にしていただくようお伝えしています。

この間、短期的な運転資金の確保に関する相談を受けること多かったのですが、中長期的な視点で経営基盤の強化を図る観点から、人事や給与体系等の見直しを検討したいとの相談も少しずつ増えている印象です。

杉木委員長代理

WAMの融資、経営支援は、厳しい経営状況にあるなか大変助かっている施設が多いのではないでしょうか。絶対に潰さないとのスタンスで対応いただいていることを伺い、非常に心強く感じます。コロナ禍を乗り越え、中長期的には生産性の向上などを図りながら、無料低額診療事業の基盤となる経営を考えていかなくてはならないと感じています。

尾方氏

生活困窮者等の増加と福祉医療実践

近頃、コロナ禍による失職や減収による相談が増加しています。患者本人のみならず、患者に金銭的援助を行ってきた家族が経済的に困窮し、高額の診療費の負担が困難になったなど、本人とともに家族に焦点を当てた支援も必要になっています。

また、住まいの確保が困難な方々について、退院後の生活の場の確保がより困難になった印象があります。コロナ禍以前から選択肢は少なく、無料低額宿泊所も、感染予防対策のために新規の受入を制限する場合もあり、選択の幅がさらに狭まっています。

コロナ禍といういわば特殊な状況下においては、地域のより多くの専門機関と連携し、実践を進める必要があり、オンラインによる勉強会・会議等を継続しながら活動を進めています。

生活困窮者等の増加や抱える課題については、今後も増加することが見込まれ、それらの多様な支援ニーズに対して、地域の関係機関等とともに取り組んでまいりたいと考えています。

桑名会長

支援を必要とする方々を支え続けるために

まず、ウイズ・コロナという点では、会員施設の皆様が直面する大きな課題は、コロナ禍に耐え、医療機関としての経営を継続することです。その前提のもとに、WAMの融資制度や経営支援、そして、公的支援を有効に活用してほしいと思います。

一方、厳しい経営状況のなかにあっても、無料低額診療事業を必要する方々のために、各地域の行政や関係機関等とタイアップしながら支援を必要とする方々へのアプローチを進めていくことが必要です。繰り返しになりますが、このコロナ禍における福祉医療実践をもとに、無料低額診療事業の必要性、意義を高める取組に結びつけていきたいと考えています。

また、ポスト・コロナという点では、医療のかかり方の変化が、コロナ禍で加速するのではないかと感じています。これまでの医療はフリーアクセスともいうべき状況にもありましたが、自己負担の見直しなどの医療制度改革のなかで、かかり方の変化が生じてきました。そのようななか、今般のコロナ禍により、受診控えや外来患者が減少するなど、地域の方々、特に高齢者の受診行動の変容が進むのではないかと考えます。この受診行動の変化を今後、定量的に把握・分析しながら、医療提供、そして無料低額診療事業のあり方をそれぞれ施設で考えていくことが必要です。

2040年問題への備え

2040年には、後期高齢者人口が増加し、かつ、生計困難を抱える単身高齢者世帯が多くなるといわれています。これは、医療、介護ニーズが著しく増加することのみならず、無料低額診療事業などの減免制度を必要とする方々も増えることを意味しています。

今後、医療ニーズについても、医療機関での入院・療養から、老人保健施設などの介護施設、在宅での療養にシフトしていくことが見込まれます。

また、先ほど、尾方氏から難民支援のお話がありましたが、無料低額診療の受診状況をみると、難民の受診が途切れない状況が続いています。今後とも難民が増加していくのか予想はできませんが、こういったニーズにどのように対応していくのかも重要な課題です。

このような状況を見据えながら、福祉医療施設においても、環境変化への的確な対応と2040年への備えを着実に進めていくことが求められています。その際には、地域のさまざまな社会資源や人々を巻き込んでいく発想も必要ではないかと考えています。

杉木委員長代理

座談会では、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、影響が長期化するなかで顕在化してきた会員施設の経営上の課題、また、増加する生活困窮者等への支援における福祉医療施設の使命、役割などについてあらためて確認してきました。

会員施設の多くが非常に厳しい経営状況にあるなか、無料低額診療事業をしっかりと継続し、生計困難者等の生活を守り抜く努力をされていること。また、今後、我々が地域で担うべき役割、課題や展望を共有できたのではないかと感じています。本日はありがとうございました。

地域共生社会の実現に向けた実践

令和3年度 座談会

「中長期における福祉医療施設の役割と目指す実践の方向性」~コロナ禍を乗り越えるために~

【メンバー】

全国福祉医療施設協議会

松川 直道 会長(寺田萬寿病院 理事長)

杉木 康浩 副会長(緑風荘病院 業務執行理事兼本部事務長)

林 泰広 副会長(聖隷横浜病院 院長)

[進行役]竹川 和宏 総務委員長(聖ヨハネ会桜町病院 理事兼事務局長)

竹川総務委員長

新型コロナウイルス感染症による影響は長期化し、現在は第5波の真っただ中です。変異株も全国において猛威を振るっており、病床の逼迫や在宅療養者に対する医療の提供等も課題となっています。会員施設をはじめ医療従事者は、大変厳しい毎日を過ごされていると思います。

今回の座談会は、昨年度に全国福祉医療施設協議会(以下、本会)として示した「新型コロナウイルスの影響にともなう生活困窮者等への支援~福祉医療施設における実践の方向性~」をもとに、新体制となった正副会長の皆さまから、「中長期における福祉医療施設の役割と目指す実践の方向性」についてお話しいただき、今後の無料低額診療事業の方向性や、生活困窮者支援について考えていく上での一助になればと思い企画しました。

まずは、杉木副会長より「無料低額診療事業のあり方と展望」について、無料低額診療事業の実施状況等も踏まえて、お話しいただきたいと思います。

1.無料低額診療事業のあり方と展望

杉木副会長

無料低額診療事業を取り巻く情勢と課題

全国の福祉医療施設においては、世界的かつ歴史的なパンデミックの影響を受け、特に急性期やコロナ病棟をもつ病院で大変な苦労をされていると思います。私からは、無料低額診療事業のこれまでについて、まず総論的なことをお話ししたいと思います。

全国の病院数は、平成 2 年に約 1 万施設でしたが、令和 3 年 3 月末には 8,227 施設まで減少しています。将来的には、6,500 施設程度までに減少するという推計もあります。現在の厚生行政においては、医療機関の機能分化を推進しています。地域医療構想による各機能の病床配置を実現するために、「地域医療構想調整会議」において、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の機能別に調整され、さらに慢性期については、介護療養・医療療養病床から介護医療院への転換が促進されています。

数年前から「地域包括ケアシステム」が提唱され、近年においては、「地域包括ケアシステム」を実現するために「地域共生社会」の構築が目指されています。さらに、都道府県が「5 疾病・5 事業」について策定している医療計画は、第 8 次(2024 ~ 2029 年度)から感染症対策を入れて「5 疾病・6 事業」になります。病院としては、これらの客観情勢を整理しながら事業を経営していく必要があると思います。

無料低額診療事業については、これまで、何度か不要論が出てきましたが、リーマンショック後は、再度その必要性が強調されるようになってきました。

現行の無料低額診療事業の基準は昭和49年に決められたもので、以後繰り返し見直しが議論されており、平成30年度には厚生労働省の社会福祉推進事業として、「無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業」が実施されました。無料低額診療事業等の果たすべき「福祉機能」や「生活困難者に対する効果的な支援のあり方」等を考察し、平成31年に報告書を取りまとめました。本会としても、①「減免による経済的な支援」、②「生活上の相談支援機能の発揮」、③「地域の潜在している福祉ニーズへの対応」を、私たちが果たすべき役割として整理しました。

現在、本会の会員法人の多くを占める社会福祉法人については、平成28年度からの社会福祉法人制度改革により「地域における公益的な取組」が推進されてきました。これは無料低額診療事業における新たな取り組みも重なる部分が多くあると感じています。「地域共生社会」の構築は、無料低額診療事業だけでなく、福祉や医療においても、非常に重要な視点となっています。

もう一つ、社会福祉法人の連携・協働や複数法人間の連携もよく耳にすると思いますが、社会福祉法人をはじめ医療法人等との連携も可能となり、その先には地域の関係機関をつなぐ支援のネットワーク化を図る仕組みになりうるものです。

このような状況と新型コロナウイルスによる人々の生活への影響も踏まえ、生計困難者や生活困窮者に対してどのような支援を行っていくべきか、改めて考えていく必要があると思います。

松川会長

医療と福祉の一体的な展開による支援

杉木副会長のお話しにもありました、無料低額診療事業の果たすべき役割は、生計困難者の経済的な支援や、生活困窮者の支援として、医療と福祉による「生活」の支援という大きな枠組みの中で捉えることが求められています。また、福祉医療施設として、地域の社会福祉法人や関係機関等と連携・協働し、それぞれの強みを活かしながら、高齢・障害・子どもといった分野を横断するような支援を継続して、地域の生活課題に対する取組を行っていく必要があると考えています。われわれは、福祉と医療の専門性とノウハウをもった施設として、地域に貢献していくことができると考えています。コロナ禍においては、①「生計困難者に対する支援」、②「生計困難者を含めた生活困窮者への支援」、③「コロナ対応への支援」について、どのように取り組んでいくべきか、それぞれの施設とともに考えていく必要があると感じています。

地域への貢献に関連することとして、入院できないコロナ患者の方々への訪問診療、訪問看護等の在宅医療に関するニーズへの対応もあると考えています。また、大阪府においては、社会福祉施設等への応援職員派遣の取り組みがあります。コロナ感染症の影響により社会福祉施設において職員体制が確保できない際に、応援

協力に登録している他の社会福祉法人等の職員が駆け付ける仕組みがあります。今回の新型コロナウイルスへの対応として、こうした施設間応援の枠組みの中で、医療と福祉の専門性も有する福祉医療施設が関わっていくということは非常に効果的であると感じています。このように、各施設における医療と福祉の一体的な展開による生活支援、また、社会福祉法人等との連携・協働による地域への貢献という観点から、福祉医療施設の役割を果たし、社会に発信していきたいと考えています。

林副会長

無料低額診療事業を本当に必要としている人に届けるために

無料低額診療事業は、歴史的にみると、1911年に済生会の設立に伴い、制度の原型ができ、今年で110年となります。1951年に社会福祉事業法が制定され、第2種社会福祉事業とされてから70年が経過しました。これまで無料低額診療事業は、抑制や廃止を求める声があったにも関わらず、先人の方々のご尽力もあり現在まで存続され、今に至っています。運営主体に制限がないことや、医療機関自らの判断で医療費の自己負担分を減免でき、柔軟な運用が可能であるといった特徴も、長期にわたって事業が存続されている理由の一つであると考えます。

先ほどの杉木副会長のお話しにもありました、平成31年に発行された「無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業の報告書」においては、生計困難者に対する効果的な支援のあり方として、①「事業の周知」、②「事業に関する体制整備」、③「関係機関との連携」の3つが重要であるとされています。最も重要とされている「周知」については、平成30年度に厚生労働省より発出された、無料低額診療事業等の運用通知において、「生計困難者の利便性の観点から、無料低額診療事業等を実施する施設であることを周知すること」と記載されています。各施設においては、院内外の利用者に対して無料低額診療事業を知っていただくために、ホームページの活用や広報誌、チラシ等への掲載も行っているかと思いますが、無料低額診療事業を必要としている人に情報として届いているのかどうかは、疑問があります。

当院のMSWに聞くと、無料低額診療事業を知っていて受診する人はごくわずかで、MSWを経由して結びつく人がほとんどです。現在、新型コロナウイルスのワクチンに関する情報についても、利用者に対して正確な情報が届いていないために、誤解が生じている状況において、どのように情報を届けるかが課題となっています。情報の入手や利用について困難を抱える人への「周知」の方法、また情報が届いた際に適切に理解してもらうための「周知」の方法等についても課題があると感じています。また、横浜市においては、生活困窮者、独居、身寄りのない人が急増しており、行政機関への申請方法すら知らない人や、自らの意思で社会とつながらない人の中には申請を拒否する人も存在します。病院にようやくたどり着いたときには、深刻な病状に陥っていることも少なくありません。このような状況をみると、行政機関への「周知」も重要であると考えます。

2.中長期における福祉医療施設が果たすべき役割

林副会長

地域におけるセーフティネットの一つとして

どこの福祉医療施設も、医療機関である以上経営の視点は欠かせません。経営を行う上では、中長期計画の策定が必須であり、地域医療計画による病院機能の分化・転換・連携、また、医師の働き方改革などに伴うタスクシフトやタスクシェアの影響などを加味して、自院の診療提供のあり方を見据えていく必要があります。しかしながら、新型コロナウイルスの影響により、将来への予測が難しくなっています。患者の受診控えや外来患者の減少等、医療を取り巻く動向も大きく変化しています。それらに加え、人と人とのつながりの希薄化は社会福祉活動にも大きな支障となり、経済活動の鈍化に伴う格差と貧困層の拡大がますます社会問題化していきます。

福祉医療施設として、医療と福祉を必要とする人への無料低額診療事業の継続を明示することが最も重要であり、理念や基本方針との整合性をとりながら、今後の経営目標、活動計画、各部門の方針に具体的な内容を加えていく必要があると考えます。

団塊の世代が75歳以上となる「2025年」はすでに目前となっており、「2040年」には1.5人の現役世代で1人の高齢者を支える状況になると予測されています。私たち福祉医療施設には、「地域共生社会」、「ともに生きる豊かな地域社会」、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現に貢献し、将来の変化を予測した上で、適切に備えていくことが求められています。その上で、地域におけるセーフティネットの一つとして役割を果たしていくことを中長期計画にも盛り込んでおく必要があります。

杉木副会長

関係機関等と連携し、ネットワークを構築する

福祉医療施設は、生計困難者や生活困窮者に対して、どう関わっていくか、常に問われてきたと思います。先ほど、林副会長からもお話しがありましたように、無料低額診療事業の「周知」の先には、情報リテラシーの課題があります。関係機関にも、支援を必要とする方々にも本当に情報が届いているのかということを問い続けなければならないと考えています。一方、届けるべき人に情報を伝えるために、どこまでの役割を担い、どこまで関われるか、非常に難しいと感じています。それぞれの施設やMSWの取り組みだけでは、必要としている人に十分に情報を届けることはできません。また、

MSWは、入退院に関する支援に多くの時間をかけているので、地域に出ていく時間の確保や、福祉医療施設としての相談機能だけでどこまで対応できるかどうかも課題であると感じています。

地域共生社会の実現のために、まずは地域社会全体の福祉、医療などの社会資源と連携していくことが、今行うべきことの一つであると考えます。「困ったら来てね」では、支援を必要としている方々の状態は悪くなっていることがあります。連携することによって早い段階から多くの人を救うことができると思います。地域の社会資源との連携は、これらの課題解決や支援機能を高める手段になると考えます。

コロナの影響により経営はいまだ厳しい状況であり、外来受診や急性期病床が多い病院においては、無料低額診療事業どころではないという状況も正直あろうかと思います。一方で、生活困窮等の問題は深刻化しており、人々の暮らしを脅かしています。無料低額診療を本当に必要としている人をどのように支援するか。関係機関等と連携し、さまざまなネットワークが構築され、情報共有がなされたときに、情報の「周知」と効果的な支援が可能になるのではないかと感じています。こういった関係づくりには、時間がかかるかもしれません。中長期的な展望のもとに、私たちの考え方を、地域の関係機関等に知っていただくことが、まず必要なことであると思います。

松川会長

社会福祉法人等との連携・協働をすすめ、今できることに真摯に取り組む

これまで、お二人のお話しを伺っていて、2つ考えることがありました。まず一つ目は、無料低額診療事業を必要としている人に届けるための仕組みについてです。今回、座談会に参加しているメンバーの所在県である東京都、神奈川県、大阪府においては、すでに複数の社会福祉法人の連携による社会貢献事業が実施されています。大阪府においては、「大阪しあわせネットワーク」が構築され、社会福祉法人・社会福祉施設が、それぞれの施設種別の特性や強みを活かし、生活困窮者レスキュー事業などを実施しており、福祉医療施設としても参画しています。事業を進めるために、その財源として、社会福祉法人・社会福祉施設が社会貢献基金を拠出しています。

総合生活相談と緊急・窮迫した生活困窮状況に対して現物給付による迅速な支援を行うほか、福祉専門職員や福祉施設の活用などの社会福祉法人が有する機能を活かし、社会参加・生きがい支援、居場所づくり、中間的就労、障害者等の就労支援、子育て支援、困窮世帯の児童に対する学習支援など、様々な地域貢献事業が展開されています。

先ほど、無料低額診療事業について、「必要している人に情報が届いているのだろうか」、「事業が周知されていないのではないか」とのお話しがありましたが、社会貢献事業においては、行政、市社協、生活困窮者自立支援事業を実施する事業者から、支援を必要とする方が紹介されるケースが多いのが現状です。大阪府の社会貢献事業は、いわば「生活保護までのつなぎ」としても活用され、他機関から紹介される仕組みになっています。無料低額診療事業においても、各福祉医療施設における取り組みだけでなく、都道府県規模や市町村圏域での社会福祉法人などの連携・協働の仕組みに参画することで、生活困窮者に必要な情報を届ける仕組みにもなるのではないかと考えています。

二つ目は、今できることに着実に、真摯に取り組もうということです。今後、社会・経済の変化のなかで、貧富の格差はより大きくなり、生活困窮者の数も増加していくものと思われます。生活保護制度においても、保護を必要とするような状態であっても、一部の方々しか受給していないという状況も指摘されています。個人的な見解ですが、今後、社会保障や生活保護制度が抜本的に充実されないかぎり、無料低額診療事業は不要であるといった方向性には至らないと思っています。福祉医療施設において、真摯に無料低額診療事業に尽力したとき、経営を圧迫するような状況になるかもしれません。しかし、非常に厳しい経営状況に陥ったとき、それは社会問題化されるようになると思いますし、むしろ社会の問題にしなければならないと考えています。

また、コロナ禍の影響により、無料低額診療事業が必ず必要であるという状況が続くだろうと考えます。ここで、経営面だけを考えれば、課題もあるわけですが、地域共生社会の実現のために、それぞれの福祉医療施設が、地域に必要とされる存在になっていれば、存続していくことができると思います。

私たち福祉医療施設が、真摯に無料低額診療事業を実施し、その現状をしっかりと見せていくことで、理解と支持が広がり、あるいは社会保障制度自体を見直すきっかけを示すことにもつながっていくのではないかと考えています。

会員施設それぞれの事情や地域の特性などがあるなかで、取り組むべきことを一律にすることは難しいかもしれませんが、まずは東京都、神奈川県、大阪府などの法人間連携の仕組みがある地域において、福祉医療施設としてネットワークに参画し実践することによって、全国各地にこの取り組みを広げていくことも考えられるのではないかと思います。

竹川総務委員長

「いま必要とされていることを、真摯に行っていくこと」という考え方は、コロナ禍により、大変な経営状況にある会員施設の皆さまにとっても非常に強いメッセージになると思います。

それでは、コロナ禍による生活課題への支援や地域共生社会を実現するために、福祉医療施設として、どのような方向性をもって実践を展開していくのか。無料低額診療事業の着実な実施とともに、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」であったり、福祉医療施設として地域のさまざまな関係機関と連携・協働していくといったお話しもありましたが、引き続き、松川会長は、どのようにお考えでしょうか。

3.地域共生社会の実現に向けた生活困窮者支援

松川会長

福祉医療施設は「医療分野」におけるキーになる

全社協は、2040年に向け、これからの社会環境の変化を見据え、課題認識を共有しつつ、福祉組織・関係者が主体的に取り組んでいくための羅針盤として、「福祉ビジョン2020」を示しています。

「地域共生社会」および「持続可能な開発目標(SDGs)」の「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現という2つの方向性をもとに、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指すものであり、その内容が地域共生社会における我々の将来の姿が描かれているように思っています。

福祉医療施設は、医療と福祉双方の専門性と実践をもって、地域共生社会の実現に向けた地域での支援ネットワークのキーになりうると思います。

林副会長

生活困窮者支援における「健康管理」とは

当法人は、医療事業以外にも、生活困窮者を支援する事業を複合的に展開しています。生活困窮者自立の「生活自立支援センター」の事業をみると、失業者、ホームレス、外国人、多重債務者、ヤングケアラー、子どもの貧困など、支援を必要としている方は様々であり、格差社会のひずみを感じています。これらの利用者に共通する課題として、「健康・生活管理の意識向上」の欠如があり、ヘルスプロモーションに着目した支援は、必要不可欠であると考えます。

無料低額診療事業における最終的なゴールは「社会復帰」であると考えます。働く上での必要な能力として①「健康管理」、②「日常生活管理」、③「対人スキル」、④「基本的労働習慣」、⑤「職業適性」がありますが、この中でも、最も根底になるのが健康管理であると思います。生活困窮者の支援で行き詰る要因が「健康管

理」であるとするならば、就労しても「健康管理」が要因となって定着せず、負のスパイラルに陥ってしまうのではないかと思います。

無料低額診療事業では、「生活保護法による保護を受けている者、その他の生計困難者を対象として、定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと」とされ、これ自体も無料低額診療事業の強みであると思います。

ニーズの掘りおこしと関係機関との関係づくり

自分自身が生活困窮者になった立場で考えてみると、私たち福祉医療施設から地域包括支援センター等の相談支援機関や、役所に出向いていくことは、重要であると考えています。そこで、高齢・障害福祉、生活困窮支援等の担当職員と、事例等を共有する勉強会を開催し、無料低額診療事業を必要としているニーズの掘り起こしをしていくことなどは、松川会長がお話しされていた仕組みづくりを行ううえでも、とても有効的な手立てであると考えます。

さらに、新型コロナウイルスによる影響によって、関係機関等においては、勉強会や会議等の開催におけるオンライン化が進み、どこにいてもつながるチャンスが生まれています。ピンチをチャンスとして捉え、顔がみえる関係、新たなネットワークを構築するよい機会であるとも感じています。

アウトリーチの実践

地域住民等に寄り添った支援として、アウトリーチの手法も非常に重要だと思います。これは理想なのかもしれませんが、在宅療養中の患者の支援のためにMSWに何ができるのか考えた際に、訪問看護ならぬ「訪問MSW」として、MSWが患者宅を訪問するということもできるのではないかと考えています。退院後、在宅療養に移った際、齟齬や不具合があれば、訪問MSWが患者と一緒に調整し、ケアマネや行政へ提案や確認を行っていくことも、生活の改善、健康回復につながり、社会復帰につながれば、新たな福祉医療のあり方として、考えられるのではないかと思います。無料低額診療事業におけるキーはMSWであり、医療を必要とする人のために自発的に関与するためには、病院の経営者に働きかけることも重要であると思います。

竹川総務委員長

「訪問MSW」についてのお話しがとても印象的でした。私も、年に1度、MSWと一緒に近隣の市町村に出向き、地域福祉課の職員から地域の生活課題などの状況を確認させていただくことがあります。さまざまな情報を得ることができ、今後連携が必要とされているところに直接出向くことは非常に重要であると感じています。

杉木副会長

地域共生社会の旗振り役として、法人全体で取り組む

福祉医療施設は、「地域包括ケアシステム」を支える「地域共生社会」の構築に向けた旗振り役として、対応していくことが必要であると考えます。地域に向けた積極的な関わりを、法人全体として取り組むことも重要です。福祉医療機関として、地域のネットワークの中で、行政や関係機関等と関係づけてもらえるように働きかけていくことは、今後より一層求められていくことになると思います。

また、無料低額診療事業を行う病院においては、少なくとも法人の経営者には無料低額診療事業としての役割を理解いただき、相談支援機能を担うMSWの役割や無料低額診療事業の重要性を、本会として引き続き呼びかけていくことが必要です。先ほど、林副会長がお話しされていたように、無料低額診療事業においてのキーは、やはりMSWであると考えます。MSWとしてなにができるか、また福祉医療施設としてどのようにその役割と実践を理解するかを整理することも大切です。

竹川総務委員長

新型コロナウイルスによる影響が長期化する中で、福祉医療施設としての役割や使命等について、無料低額診療事業を中心にしながら、大きなテーマの中でお話しいただきました。福祉医療施設を取り巻く環境は、新型コロナウイルスによって大きく変化している状況にあります。事業継続のための努力や人員の確保等、様々な課題があるかと思いますが、そのような状況下であっても、法人として必要と思われるニーズに応えるだけでなく、地域のニーズに応えていくことも目指していかなければならないと感じています。

本日は、ありがとうございました。

医療協の活動報告

福祉医療協ニュース120号

- 特集

○MSW座談会

第33回(令和5年度)全国福祉医療施設大会の開催

こちらからご覧いただけます - 福祉医療協の歴史とこれから(第75回)

〇済生会中和病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告(第80回)

〇富良野協会病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - 地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践(第8回)

〇海上寮療養所の地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

福祉医療協ニュース119号

○MSW座談会

「暮らしを支え続ける福祉医療」

こちらからご覧いただけます

〇城北病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます

〇済生会熊本病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます

〇セフィロト病院の地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

第33回(令和5年度)大会は会場とオンラインを併用し、

以下の日程・会場で開催をすることに決定いたしました。

日時:10月23日(月)24日(火)の2日間

会場:京都ガーデンパレス

詳細は、開催要綱PDFをご覧ください。

第33回全国福祉医療施設大会開催要綱

全国大会プログラム・第1日の分科会における発表実践事例を募集いたします。

今年度も2つの分科会を開催いたしますのでぜひご応募ください。

第1分科会:「経営実践・福祉医療実践報告」

第2分科会:「MSW実践報告」

詳細は、分科会発表事例募集要綱をご覧ください。

分科会発表事例募集要綱

令和5・6年度

全国福祉医療施設協議会協議員名簿

(令和5年7月現在/敬称略)

【都道府県推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 常任協議員 | 北海道 | 吉田 秀明 | 北海道社会事業協会 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 髙田 竹人 | 函館厚生院 | 理事長 |

| 栃木県 | 野間 重孝 | 済生会宇都宮病院 | 院長 | |

| 常任協議員 | 群馬県 | 吉田 誠 | 済生会前橋病院 | 常務理事 |

| 常任協議員 | 千葉県 | 井上 峰夫 | 九十九里ホーム病院 | 理事長 |

| 副会長 | 東京都 | 杉木 康浩 | 緑風荘病院 | 業務執行理事兼本部事務長 |

| 常任協議員 | 〃 | 石尾 勝 | 信愛病院 | 事務長 |

| 監事 | 〃 | 太田 敏夫 | 仁和会総合病院 | 常務理事 |

| 常任協議員 | 〃 | 竹川 和宏 | 聖ヨハネ会桜町病院 | 業務執行理事 |

| 常任協議員 | 神奈川県 | 須藤 武彦 | 紫雲会横浜病院 | 理事長 |

| 副会長 | 〃 | 林 泰広 | 神奈川県医療福祉施設協同組合 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 森 眞寿 | 済生会若草病院 | 事務部長 |

| 静岡県 | 杉原 孝幸 | 静岡済生会総合病院 | 参事 | |

| 常任協議員 | 滋賀県 | 大島 正義 | 滋賀八幡病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 京都府 | 吉田 憲正 | 京都済生会病院 | 院長 |

| 常任協議員 | 〃 | 金 盛彦 | 京都博愛病院 | 院長 |

| 会長 | 大阪府 | 松川 直道 | 寺田萬寿病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 高元 信二郎 | 大阪府済生会吹田病院 | 事務長 |

| 常任協議員 | 〃 | 石丸 多圭志 | 大阪掖済会病院 | 事務部長 |

| 監事 | 兵庫県 | 佐藤 二郎 | 済生会兵庫県病院 | 管理局長 |

| 奈良県 | 久永 倫聖 | 済生会奈良病院 | 院長 | |

| 常任協議員 | 徳島県 | 並木 俊明 | 鳴門シーガル病院 | 理事長 |

【中央推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 北海道 | 貞村 英之 | 北海道社会事業協会 | 理事兼事業推進部長 | |

| 常任協議員 | 千葉県 | 田島 誠一 | 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター | 理事長 |

| 常任協議員 | 東京都 | 平野 雄士 | 日本海員掖済会 | 公益事業部長 |

| 常任協議員 | 神奈川県 | 中嶋 義明 | 神奈川県医療福祉施設協同組合 | 専務理事 |

| 常任協議員 | 京都府 | 野口 雅滋 | 京都社会事業財団 | 会長 |

| 常任協議員 | 兵庫県 | 中村 知明 | 聖隷淡路病院 | 事務長 |

【顧問】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 顧問 | 東京都 | 桑名 斉 | 信愛病院 | 前理事長 |

福祉医療協ニュース118号

- 福祉医療協の動向

○令和5・6年度 体制が始動~令和5年第1回協議員総会開催~

- 正副会長、各委員長挨拶

- 令和5・6年度 全国福祉医療施設協議会名簿

- 令和5・6年度 全国福祉医療施設協議会 委員会委員名簿

○令和4年度事業報告および資金収支決算報告

令和4年度事業報告 令和4年度資金収支決算 - 国の動向

〇今後の医療・介護の提供体制が目指す姿~ポスト2025を見据えた医療介護総合確保方針の改定~

こちらからご覧いただけます

紀要を会員専用ページへ掲載しました

- 紀要を会員専用ページへ掲載しました

こちらからご覧いただけます

福祉医療協ニュース117号

- 福祉医療協の動向

○令和4年第2回協議委員総会~令和5年度事業計画・予算を決定~

こちらからご覧いただけます - 特集

〇令和4年度(第25回)全国福祉医療施設セミナーを開催

「これからの福祉医療施設の方向性~令和6年診療報酬・介護報酬同時改正を見据えて~」

こちらからご覧いただけます - 福祉医療協の歴史とこれから(第72回)

〇勤医協中央病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告(第78回)

〇ななえ新病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - 地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践(第6回)

〇医療福祉の枠を超えた地域貢献の取り組み

~地域に根差した無低事業~

こちらからご覧いただけます

「これからの福祉医療施設の方向性

~令和6年診療報酬・介護報酬同時改正を見据えて~」

令和5年3月7日(火)に令和4年度(第25回)全国福祉医療施設セミナーをオンライン開催し、54施設から約100名が参加しました。

今年度のセミナーは、福祉医療施設が地域のニーズを把握し、社会資源等との連携・協働、施設内にとどまらず地域とつながり続ける実践を展開し、地域の理解を得る取組が求められている昨今において、地域共生社会を支える存在であり続けるために、「これからの福祉医療施設の方向性~令和6年診療報酬・介護報酬同時改正を見据えて~」をテーマとし、講義とパネルディスカッションを行いました。

講義では、東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 高野龍昭氏より、医療介護連携における福祉医療施設の役割について、2040年問題や医療・介護の双方における地域生活課題、制度や分野の枠組みを超えてつながることの重要性などについてご講義いただきました。

パネルディスカッションでは、「これからの福祉医療実践を考える~地域共生社会を支える存在であり続けるために~」をテーマとし、昨今顕在化している地域課題に対する実践報告を踏まえ、地域における重層的な支援への福祉医療施設の役割や、支援過程における課題や関係機関との連携の必要性、受援力の弱い方への関わり方などの福祉医療実践の方向性について話し合われました。

【プログラム】

| 時間 | プログラム | 講師等 |

|---|---|---|

| 12:00~13:00 (60分) |

Zoom入室受付 | |

| 13:00~13:10 (10分) |

【開会あいさつ】 | 全国福祉医療施設協議会 会長 松川 直道 氏 |

| 13:10~14:10 (60分) |

【講義】 「医療介護連携における福祉医療施設の役割 ~介護保険制度の動向と2040年問題~」 |

東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 高野 龍昭 氏 |

| 14:10~14:20 (10分) |

休憩 | |

| 14:20~16:30 (130分) ※途中休憩あり |

【パネルディスカッション】 「これからの福祉医療実践を考える ~地域共生社会を支える存在であるために~」 |

<司会> 神奈川県医療福祉施設協同組合 理事長 全国福祉医療施設協議会 副会長 林 泰広 氏 <コメンテーター> 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター 理事長 全国福祉医療施設協議会協議員 田島 誠一 氏 <パネリスト> 社会福祉法人 仁生社 メディカルプラザ江戸川 相談員 前田 裕生 氏 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会湘南平塚病院 医療ソーシャルワーカー 浜田 ふき代 氏 |

福祉医療協ニュース116号

- <特集>

〇第32回(令和4年度)全国福祉医療施設大会を開催

「福祉医療施設における今後の生活困窮者支援について~ウィズコロナを見据えて~」

こちらからご覧いただけます - 福祉医療協の歴史とこれから(第71回)

〇天竜厚生会診療所のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告(第77回)

〇済生会横浜市南部病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - 地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践(第5回)

〇京都済生会病院の地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

福祉医療協ニュース115号

- <特集>

〇座談会『30周年を迎えた全国医療協のこれまでの歩みと今後のあり方』

こちらからご覧いただけます - 福祉医療協の歴史とこれから(第70回)

〇済生会のソーシャルインクルージョンと済生会奈良病院が目指すこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告(第76回)

〇清風荘病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - 地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践(第4回)

〇安房地域医療センターの地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

第32回(令和4年度)全国福祉医療施設大会

「福祉医療施設における今後の生活困窮者支援~ウィズコロナを見据えて~」

全国福祉医療施設協議会は、令和4年11月14日(月)に全国大会を3年ぶりに集合とオンラインにより開催し、約100名が参加しました。

本大会では、「医療」と「福祉」双方の専門性やノウハウを培ってきた福祉医療施設が今後どのように事業を展開していくのか、その果たすべき役割とともに、地域のセーフティネットとして広く国民に期待され、信頼される存在となるための積極的な実践方策を協議しました。

基調報告において、松川会長は、コロナ禍が福祉医療施設に及ぼした影響を踏まえつつ、無料低額診療事業が果たすべきは、生計困難者に対する経済的な支援による医療保障、相談支援機能の発揮、地域に潜在している福祉ニーズへの対応であるとし、そのためにも、地域の社会福祉法人等との連携・協働による実践が重要だと述べました。

また、厚生労働省による行政報告では、生活困窮者支援や社会福祉連携推進法人などの国の施策に関する動向と無料低額診療事業の現状について説明がありました。

「地域課題の解決に向けた福祉医療実践~複数法人や他機関との連携・協働~」をテーマとするシンポジウムでは、田島誠一氏(全国医療協 協議員)の進行のもと、空閑浩人氏(同志社大学 社会学部 社会福祉学科 教授)による「今こそソーシャルワークの学びと実践を~価値に基づく連携と協働による「知と実践」の創造~」と題した導入講義と実践報告をもとに議論を深めました。コロナ禍におけるソーシャルワークや連携・協働の実践について、(社福)三井記念病院 地域福祉相談室 ソーシャルワーカー 尾方欣也氏、(社福)日本医療伝道会 衣笠病院 相談・支援センター長 佐野かず江氏、(社福)恩賜財団済生会 大阪府済生会吹田病院 福祉医療支援課長 東秀彦氏から報告が行われました。シンポジウムを通じて、参加者が地域における連携・協働による実践の共同創造やソーシャルワーク実践による地域づくりの重要性と今後の無料低額診療事業の展開方策などについて考える機会となりました。

【全国大会プログラム】

| 時間 | プログラム | 内容 |

|---|---|---|

| 13:00~13:10 (10分) |

開会あいさつ | 全国福祉医療施設協議会 会長 松川 直道 全国社会福祉協議会 常務理事 金井 正人 |

| 13:10~13:30 (20分) |

基調報告 | 「福祉医療施設をめぐる動向と全国医療協の取り組み」 全国福祉医療施設協議会 会長 松川 直道 |

| 13:30~14:00 (30分) |

行政説明 | 「社会福祉をめぐる諸動向と無料低額診療事業について」 厚生労働省 社会・援護局 総務課 企画法令係長 馬上 拓也 氏 |

| 14:00~14:10 (10分) |

休憩 | |

| 14:10~16:10 (120分) |

シンポジウム | 「地域課題の解決に向けた福祉医療実践~複数法人や他機関との連携・協働~」 【シンポジスト】 ・ 尾方 欣也 氏 ( 三井記念病院 地域福祉相談室 ソーシャルワーカー ) ・ 佐野 かず江 氏 ( 衣笠病院 相談・支援センター長 ) ・ 東 秀彦 氏 ( 大阪府済生会吹田病院 福祉医療支援課 課長 ) 【コメンテーター】 ・ 空閑 浩人 氏 ( 同志社大学 社会学部 社会福祉学科 教授 ) 【コーディネーター】 ・ 田島 誠一 氏 ( 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター 理事長 ) |

| 16:10~16:20 (10分) |

総括 閉会あいさつ |

全国福祉医療施設協議会 副会長 杉木 康浩 |

福祉医療協ニュース114号

- 令和4年度事業が始動

〇地域福祉の受容力を高める実践に向けて(会長あいさつ)

こちらからご覧いただけます - 福祉医療協の動向

〇令和4年度第1回協議員総会の開催

〇令和3年度事業報告および資金収支決算

・令和3年度 事業報告

・令和3年度 資金収支決算

〇名簿

・令和3・4年度 全国福祉医療施設協議会 協議員名簿

・令和3・4年度 全国福祉医療施設協議会 委員会委員名簿

・令和3・4年度 全社協関係 委員会委員名簿

こちらからご覧いただけます - 国の動向

〇生活困窮者自立支援制度の動向と目指す実践

こちらからご覧いただけます

福祉医療協ニュース113号

- 福祉医療協の動向

①令和3年度第2回評議員総会~令和4年度事業計画・予算を決定~

②「令和3年祖新型コロナウイルス感染症にかかる無料低額診療事業等への影響等に関するアンケート調査」集計概要

こちらからご覧いただけます - <特集>

〇令和3年度(第24回)全国福祉医療施設セミナーをオンライン開催

~福祉医療施設が、地域において必要とされる存在であり続けるために~

こちらからご覧いただけます - 歴史とこれから(第69回)

〇イエズスの聖心病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告(第75回)

〇府中みくまり病院における精神科ソーシャルワーカーの役割と取り組み

こちらからご覧いただけます - 地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践(第3回)

〇~買い物難民を救え!病院車両を活用した買い物支援の取り組み~

こちらからご覧いただけます

令和3年度(第24回)全国福祉医療施設セミナーをオンラインにて開催

~福祉医療施設が、地域において必要とされる存在であり続けるために~

令和3年度(第24回)の全国福祉医療施設セミナーを令和4年3月9日(水)にオンライン開催し、会員施設から56名のご参加いただきました。

今年度のセミナーは、新型コロナウイルス感染症の拡大と長期化により、地域において生活課題を抱える方々が急増するなか、「福祉医療施設が、地域において必要とされる存在であり続けるために」をテーマに、講義や分科会での意見交換を行いました。

講義では、無料低額診療事業の歴史を振り返りながら、これからの事業のあり方について確認するとともに、福祉医療施設に求められる地域の関係機関等との連携について解説しました。

また、これらを踏まえた分科会においては、管理者(院長・事務長等)と実践者(MSW等)に分かれ、課題の共有や工夫、実践事例等についての情報や意見の交換を行いました。

(文責:全国福祉医療施設協議会 事務局)

| 時間 | プログラム | 詳細 |

|---|---|---|

| 12:40~13:30 | 入室 | |

| 13:30~13:40 | 開会挨拶 | 全国福祉医療施設協議会 会長 松川 直道 氏 (社会福祉法人寺田萬寿会 寺田萬寿病院 理事長) |

| 13:40~14:00 | 講義 | 「無料低額診療事業の歴史とこれから」 全国福祉医療施設協議会 協議員 田島 誠一 氏 (東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター 理事長) |

| 14:00~14:40 | 基調講義 | 「今後、福祉医療施設に求められる連携とは」 鶴岡 浩樹 氏 (日本社会事業大学専門職大学院教授/つるかめ診療所副所長) |

| 14:40~14:50 | 休憩 | |

| 14:50~15:50 | 情報交換会 | 【情報交換会①】 「医療と福祉を担う今後の福祉医療施設経営とは」 <進行> ●全国福祉医療施設協議会 副会長 杉木 康浩 氏 (社会福祉法人緑風会 緑風荘病院 業務執行理事兼本部事務長) ●全国福祉医療施設協議会 協議員 中村 知明 氏 (社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院 事務長) <コメンテーター> ●田島 誠一 氏 【情報交換会②】 「今、求められている福祉医療実践とは」 <進行> ●全国福祉医療施設協議会 総務委員長 竹川 和宏 氏 (社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院理事兼事務局長) ●多胡 和典 氏 (社会福祉法人恩賜財団済生会 群馬県済生会前橋病院 MSW) |

| 15:50~16:00 | 閉会挨拶 | 全国福祉医療施設協議会 副会長 林 泰広 氏 (社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 院長) |

令和3年度 委員会開催状況

1.協議員総会

○5月24日(第1回)(オンライン開催)

- 令和2年度事業報告、決算

○令和4年3月14日(第2回)(オンライン開催)

- 令和3年度事業進捗状況、補正予算案

- 令和4年度事業計画・予算 等

2.正副会長、常任協議員会

○6月30日(第1回)(オンライン開催)

- 令和3年度の事業の進め方について

(正副会長委員長会議)

○9月9日(第2回)(オンライン開催)

- 令和3年度全国大会の開催方法について(正副会長総務委員長会議)

3.総務委員会(WEB開催)

○8月2日(第1回)(オンライン開催)

- 令和3年度 総務委員会事業について

- 広報・情報提供の強化について

- 第32回(令和3年度)全国福祉医療施設大会の開催について

○12月6日(第2回)(オンライン開催)

- 令和3年度事業進捗状況

- 第31回(令和3年度)全国福祉医療施設大会について

- 次年度全国大会の実施会場について

- 無料低額診療事業の情報提供等について

○令和4年3月7日(第3回)(オンライン開催)

- 令和3年度全国福祉医療施設大会について(報告)

- 令和3年度事業進捗状況・補正予算案

- 令和4年度事業計画・予算案

- 広報・情報提供の取り組み

4.調査研究委員会

○8月5日(第1回)(オンライン開催)

- 令和3年度 調査研究事業の進め方について

- 令和3年度に実施する調査について(実施状況調査・新型コロナ影響調査)

- 令和3年度「研究紀要」の発行について

○12月13日(第2回)(オンライン開催)

- 令和3年度事業進捗状況

- 令和3年度調査(実施状況調査・コロナ影響調査)実施状況の中間報告

- 令和3年度「研究紀要」に関する中間報告

- 令和3年度全国福祉医療施設セミナーの 企画について

○令和4年3月10日(第3回)(オンライン開催)

- 令和3年度福祉医療施設セミナーについて

- 令和3年度調査等の結果

- 令和3年度「紀要」の作成

5.無料低額診療事業のあり方検討会

○令和4年2月28日(第1回)(オンライン開催)

- これからの無料低額診療事業の展開方策について

- 今後の進め方について

福祉医療協ニュース112号

- <特集>

〇令和3年度(第31回)全国福祉医療施設大会(動画配信)の開催

「地域とつながり続ける福祉医療施設であるために~地域共生社会の実現に向けて~」

こちらからご覧いただけます - 歴史とこれから (第68回)

〇済生会宇都宮病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告 (第74回)

〇京都博愛会病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - <新連載>地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

〇大阪府済生会吹田病院の地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

令和3年度(第31回)全国福祉医療施設大会(動画配信)の開催

「地域とつながり続ける福祉医療施設であるために

~地域共生社会の実現に向けて~」

全国福祉医療施設は、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、「令和3年度(第31回)全国福祉医療施設大会」を動画配信にて開催しました。

今年度は、「地域とつながり続ける福祉医療施設であるために~地域共生社会の実現に向けて~」をテーマに、「医療」と「福祉」双方の専門性やノウハウを培ってきた福祉医療施設として、今後のどのように事業を展開していくのか、また、福祉医療分野におけるセーフティネットとして広く国民に期待され、信頼される存在となるための積極的な実践方策について、より一層の理解を深める機会として開催いたしました。

会長の松川直道氏(寺田萬寿病院・理事長)は、コロナ禍における生活困窮と支援の課題について、「格差社会や貧困、低賃金・非正規雇用の増加、孤立や社会との分断など、これらの課題を解決するという点においても、我々は地域共生社会の実現のため、地域生活課題の解決に向けた取り組みを推進していかなければならない。本会として、会員施設とともに、無料低額診療事業をさらに周知し、コロナ禍によって増大する生活困窮者への支援の強化に向けて取り組みを進めてまいりたい。」と述べました。

【全国大会プログラム】

(1)会長あいさつ

| あいさつ・ 基調説明 |

「地域共生社会の実現に向けて福祉医療施設が目指すこと」 全国福祉医療施設協議会 会長 松川 直道 |

|---|

(2)講 義

| 講 義Ⅰ | 「コロナ禍における地域生活課題と今求められている連携・協働とは」 【講師】日本福祉大学 社会福祉学部 教授 原田 正樹 氏 |

|---|---|

| 講 義Ⅱ | 「今求められている生活困窮者支援とは~伴走型支援について考える~」 【講師】認定特定非営利活動法人 抱樸 理事長/代表 奥田 知志 氏 |

(3)実践報告

| 実践報告Ⅰ | 「難民健康診断事業の取り組み」 ~三井記念病院のコロナ禍における生活困窮者支援~ 【東 京 都】三井記念病院 藤村 悦子 氏 |

|---|---|

| 実践報告Ⅱ | 「関係機関等との連携による地域生活支援」 ~汐田総合病院のコロナ禍における取り組み~ 【神奈川県】汐田総合病院 松尾 ゆかり 氏 |

| 実践報告Ⅲ | 「コロナ禍における多機関・多職種連携による生活困窮者支援」 ~大阪府済生会吹田病院のアフターコロナを見据えた取り組み~ 【大 阪 府】大阪府済生会吹田病院 東 秀彦 氏 |

※動画の視聴は、本会ホームページの「会員専用ページ」からご覧ください。

※福祉医療協ニュースNo.112(PDF)においても、内容をご覧いただけます。

福祉医療協ニュース111号

- <特集>

〇「中長期における福祉医療施設の役割と目指す実践の方向性」~コロナ禍を乗り越えるために~

こちらからご覧いただけます - 歴史とこれから (第67回)

〇水口病院のあゆみとこれから

こちらからご覧いただけます - 実践報告 (第73回)

〇静岡済生会総合病院における医療ソーシャルワーカーの役割

こちらからご覧いただけます - <新連載>地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

〇桜町病院の地域共生社会の実現に向けた福祉医療実践

こちらからご覧いただけます

福祉医療協ニュース110号

1.福祉医療協の動向

○令和3年度第1回協議員総会開催~令和3・4年度 新体制が決定~

- 会長副会長挨拶

- 令和3・4年度 全国福祉医療施設協議会名簿

- 令和3・4年度 全国福祉医療施設協議会 委員会委員名簿

○令和2年度事業報告および資金収支決算報告

- 令和2年度 事業報告

- 令和2年度 資金収支決算

2.国の動向

○「重層的支援体制整備事業」創設の背景と今後の展望について

令和3年度

全国福祉医療施設協議会協議員名簿

(令和3年8月現在/敬称略)

【都道府県推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 常任協議員 | 北海道 | 吉田 秀明 | 北海道社会事業協会 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 髙田 竹人 | 函館厚生院 | 理事長 |

| 栃木県 | 野間 重孝 | 済生会宇都宮病院 | 院長 | |

| 常任協議員 | 群馬県 | 長尾 景茂 | 済生会前橋病院 | 常務理事兼管理局長 |

| 常任協議員 | 千葉県 | 井上 峰夫 | 九十九里ホーム病院 | 理事長 |

| 副会長 | 東京都 | 杉木 康浩 | 緑風荘病院 | 業務執行理事兼本部事務長 |

| 常任協議員 | 〃 | 飯田 規央 | 東京白十字病院 | 事務長 |

| 監事 | 〃 | 太田 敏夫 | 仁和会総合病院 | 常務理事 |

| 常任協議員 | 〃 | 竹川 和宏 | 聖ヨハネ会桜町病院 | 理事兼事務局長 |

| 常任協議員 | 神奈川県 | 須藤 武彦 | 紫雲会横浜病院 | 理事長 |

| 副会長 | 〃 | 林 泰広 | 聖隷横浜病院 | 院長 |

| 監事 | 〃 | 森 眞寿 | 済生会若草病院 | 事務部長 |

| 静岡県 | 鈴木 雅子 | 静岡済生会総合病院地域医療センター | 副センター長 | |

| 常任協議員 | 滋賀県 | 大島 正義 | 滋賀八幡病院 | 理事長 |

| 京都府 | 吉田 憲正 | 済生会京都府病院 | 院長 | |

| 〃 | 若園 𠮷裕 | 京都桂病院 | 院長 | |

| 会長 | 大阪府 | 松川 直道 | 寺田萬寿病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 𠮷岡 正昭 | 大阪府済生会吹田病院 | 事務長 |

| 常任協議員 | 〃 | 石丸 多圭志 | 大阪掖済会病院 | 事務部長 |

| 監事 | 兵庫県 | 佐藤 二郎 | 済生会兵庫県病院 | 管理局長 |

| 奈良県 | 久永 倫聖 | 済生会奈良病院 | 院長 | |

| 常任協議員 | 徳島県 | 福永 明広 | 鳴門シーガル病院 | 理事長 |

【中央推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 常任協議員 | 北海道 | 大久保 善之 | 北海道社会事業協会 | 常務理事 |

| 千葉県 | 田島 誠一 | 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター | 理事長 | |

| 常任協議員 | 東京都 | 佐藤 尚之 | 日本海員掖済会 | 副会長 |

| 常任協議員 | 〃 | 谷水 勝宏 | 東京都社会福祉協議会医療部会 | 顧問 |

| 常任協議員 | 神奈川県 | 中嶋 義明 | 神奈川県医療福祉施設協同組合 | 専務理事 |

| 常任協議員 | 京都府 | 野口 雅滋 | 京都社会事業財団 | 会長 |

| 常任協議員 | 兵庫県 | 中村 知明 | 聖隷淡路病院 | 事務長 |

【顧問】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 顧問 | 東京都 | 桑名 斉 | 信愛病院 | 理事長 |

令和3・4年度 新体制が決定

~令和3年度 第1回協議員総会開催~

全国福祉医療施設協議会では、令和3年5月24日(月)に第1回協議員総会を開催しました。令和2年度事業報告・決算の各議案が原案どおり承認された後、令和3・4年度の役員改選を行いました。

これまで4期8年にわたり会長を務められ桑名斉氏(信愛病院・理事長)が退任され、顧問に就任されました。退任にあたって、「コロナ禍による影響が続くなか、先が見通せない状況が続いている。会員法人の皆さまには、感謝の意を表するとともに、引き続き地域における福祉医療実践の継続をお願いしたい。」とご挨拶を述べました。

会長に就任された松川直道氏(寺田萬寿病院・理事長)は、「コロナ禍の中、生活困窮や孤立の方が増えていくなかで、無料低額診療事業の実践が非常に重要になっていく。地域共生社会の実現に向けた福祉医療協の役割や、各地域での社会福祉法人等との連携・協働について考え、実践として示していきたい。」と就任のご挨拶を述べました。また、副会長には杉木康浩氏(緑風荘病院・業務執行理事兼本部事務長)、林泰広氏(聖隷横浜病院・院長)が就任されました。

全国福祉医療施設協議会では、コロナ禍における生活困窮者等への支援の展開や、地域共生社会における無料低額診療事業のあり方等に関する検討を行い、厚労省所管課との協議を行うこととしています。また、無料低額診療事業実施状況調査および新型コロナ影響調査を通じて、福祉医療施設の実践を把握し、実践の「見える化」に取り組むこととしています。

福祉医療協の動向

令和2年度全国福祉医療施設セミナーを開催

本会は、令和3年3月8日(月)に、ZoomによるWeb配信にて「全国福祉医療施設セミナーを開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所等から87名のご参加をいただきました。

今年度のセミナーでは、、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する会員施設のアンケート調査等を踏まえ、無料低額診療事業に取り組む福祉医療施設の役割と今後の実践課題についてあらためて共通理解を図るとともに、管理者・事務長等や看護師・MSW等の情報交換の場とすることを目的に開催しました。

事前にご回答いただいたアンケートをもとに、コロナ禍における経営・実践上の悩みや支援事例についてご紹介いただき、協議員の皆さまの進行で情報共有を行いました。

| 時間 | プログラム | 講師 |

|---|---|---|

| 13:30~ | 受付 | |

| 14:00~14:20 (20分) |

会長挨拶・基調説明 会員施設が果たすべき役割について |

社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院理事長 全国福祉医療施設協議会会長 桑名 斉 氏 |

| 14:20~15:00 (40分) |

Ⅱ講義 「コロナ禍における生活困窮者と福祉医療実践」 |

東京YWCAヒューマンサービス サポートセンター 理事長 田島 誠一 氏 |

| 15:00~15:05 (5分) |

休憩 | |

| 15:05~15:45 (40分) ※選択分科会 |

Ⅲ-情報交換会① コロナ禍における福祉医療施設経営 |

社会福祉法人緑風会 緑風荘病院 業務執行理事兼本部事務長 杉木 康浩 氏 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院 事務長 中村 知明 氏 |

| Ⅲ-情報交換会②】 コロナ禍の福祉医療実践 |

社会福祉法人聖ヨハネ会 理事兼法人事務局長 竹川 和宏 氏 社会福祉法人恩賜財団済生会 静岡済生会総合病院地域医療センター 副センター長 鈴木 雅子 氏 |

|

| 15:45~16:00 | 【総括】 【閉会】 |

|

令和2年度 委員会開催状況

1.協議員総会

○文書審議(第1回)

- 令和元年度事業報告、決算

○文書審議(第2回)

- 令和2年度 事業進捗状況、決算見込み

- 令和3年度 事業計画(案)、予算(案) 等

※第2回(当初11月開催予定)については、コロナ禍による全国大会の中止にともない開催していない。

2.正副会長会議(WEB開催)

○12月12日(第1回)

- 令和2年度事業進捗と事業の進め方等

○2月8日(第2回)

- 令和3年度事業の進め方等

3.総務委員会(WEB開催)

○10月22日(第1回)

- 令和2年度 総務委員会事業

- 広報・情報提供の取り組み

- 新型コロナウイルス影響調査の実施(報告)

○12月18日(第2回)

- 令和2年度事業の進捗状況について

- 新型コロナウイルス影響調査に基づく会員施設への情報発信等

- ホームページの充実等、無料低額診療事業の周知に向けた発信のあり方等

○3月17日(第3回)

- 令和2年度 事業進捗状況、補正予算(案)(決算見込)

- 令和3年度 事業計画(案)、当初予算(案)

- 今後の情報発信のあり方等

4.調査研究委員会(WEB開催等)

○10月28日(第1回)

- 無料低額診療事業実施状況調査の実施

- 新型コロナウイルス影響等調査の分析等

- 令和2年度「紀要」の内容等

- 全国福祉医療施設セミナーの企画等

○12月24日(第2回)

- 全国福祉医療施設セミナーの開催等

- 新型コロナウイルス影響等調査の集計結果の分析、とりまとめ

- 令和2年度「研究紀要」の内容等

○文書審議(第3回)

- 全国福祉医療施設セミナーの報告

- 無料低額診療事業実施状況調査の結果等

- 令和2年度 「研究紀要」のとりまとめ・発行

5.無料低額診療事業のあり方検討会

※無料低額診療事業のあり方については、コロナ禍により協議員総会を文書審議等としたことにともない、都道府県協議員等との課題共有や協議、意見の聴取が十分に図れなかったため、次年度以降に取組みを進める。

令和2年度第1回協議員総会(文書審議)の開催

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和元年度第3回協議員総会に引き続き、令和2年度第1回協議員総会の議案を文書審議にて決議しました。

①令和元年度の事業報告(案)、②令和元年度決算、③第31回全国福祉医療施設大会について、④中央推薦協議員の選任について、⑤副会長の選任(補充)についての各議案について審議の上、原案のとおり承認いただきました。

第1号議案、第2号議案は医療協ニュース107号に掲載いたします。

第3号議案について、令和2年10月12日(月)から13日(火)に大阪府での開催を予定していた第31回全国福祉医療施設大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点に基づく現地の申し出により、集合形式の大会を行うことを見合わせ、中止とし、令和3年度に大阪府で開催することとなりました。

第4号議案について、中央推薦協議員のうち、田中 聖人協議員(日本海員掖済会)と田中 滋協議員(神奈川県医療福祉施設協同組合)が退任され、新たに佐藤 尚之氏(日本海員掖済会副会長)と中嶋 義明氏(神奈川県医療福祉施設協同組合専務理事)が後任として選任されました。選任期間は前任協議員の残任期間である令和3年3月31日までです。

第5号議案について、田中 滋副会長のご退任に伴う副会長の選任については、集合による総会の開催が当面困難であること、残任期間が令和3年3月31日までであることから、補充選任を行わないこととなりました。

令和2年度

全国福祉医療施設協議会協議員名簿

(令和2年10月現在/敬称略)

【都道府県推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

| 常任協議員 | 北海道 | 吉田 秀明 | 北海道社会事業協会 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 髙田 竹人 | 函館厚生院 | 理事長 |

| 栃木県 | 野間 重孝 | 済生会宇都宮病院 | 院長 | |

| 常任協議員 | 群馬県 | 長尾 景茂 | 済生会前橋病院 | 常務理事兼管理局長 |

| 常任協議員 | 千葉県 | 井上 峰夫 | 九十九里ホーム病院 | 理事長 |

| 会長 | 東京都 | 桑名 斉 | 信愛病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 杉木 康浩 | 緑風荘病院 | 業務執行理事兼本部事務長 |

| 常任協議員 | 〃 | 竹川 和宏 | 聖ヨハネ会 | 理事兼事務局長 |

| 監事 | 〃 | 太田 敏夫 | 仁和会 | 常務理事 |

| 常任協議員 | 神奈川県 | 須藤 武彦 | 紫雲会横浜病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 林 泰広 | 聖隷横浜病院 | 院長 |

| 監事 | 〃 | 森 眞寿 | 済生会若草病院 | 事務部長 |

| 静岡県 | 鈴木 雅子 | 静岡済生会総合病院地域医療センター | 副センター長 | |

| 滋賀県 | 大島 正義 | 滋賀八幡病院 | 理事長 | |

| 常任協議員 | 京都府 | 若園 𠮷裕 | 京都桂病院 | 院長 |

| 常任協議員 | 〃 | 藤田 正俊 | 宇治病院 | 院長 |

| 副会長 | 大阪府 | 松川 直道 | 寺田萬寿病院 | 理事長 |

| 常任協議員 | 〃 | 𠮷岡 正昭 | 大阪府済生会吹田病院 | 事務長 |

| 〃 | 石丸 多圭志 | 大阪掖済会病院 | 事務部長 | |

| 常任協議員 | 兵庫県 | 佐藤 二郎 | 済生会兵庫県病院 | 管理局長 |

| 奈良県 | 今川 敦史 | 済生会中和病院 | 名誉院長 | |

| 徳島県 | 高橋 徹 | 鳴門シーガル病院 | 理事長 |

【中央推薦協議員】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

|---|---|---|---|---|

| 常任協議員 | 北海道 | 大久保 善之 | 北海道社会事業協会 | 常務理事 |

| 常任協議員 | 東京都 | 武内 昶篤 | 多摩済生医療団 | 評議員 |

| 〃 | 田島 誠一 | 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター | 理事長 | |

| 〃 | 佐藤 尚之 | 日本海員掖済会 | 副会長 | |

| 常任協議員 | 〃 | 谷水 勝宏 | 東京都社会福祉協議会医療部会 | 顧問 |

| 神奈川県 | 中嶋 義明 | 神奈川県医療福祉施設協同組合 | 専務理事 | |

| 常任協議員 | 京都府 | 野口 雅滋 | 京都社会事業財団 | 会長 |

| 常任協議員 | 兵庫県 | 中村 知明 | 聖隷淡路病院 | 事務長 |

【顧問】

| 役職 | 都道府県 | 氏名 | 所属 | |

|---|---|---|---|---|

| 顧問 | 神奈川県 | 高橋 信夫 |

令和元年度全国福祉医療施設セミナーを開催

本会は、令和2年2月19日(水)に全日通霞が関ビルにて、「令和元年度 全国福祉医療施設セミナー」を開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所等から43名の参加がありました。

今年度のセミナーでは、診療報酬改定等の福祉医療をめぐる国の動向をはじめ、地域共生社会を実現するための包括的支援体制の構築に向けて、無料低額診療事業を担う福祉医療施設の役割や実践等について、管理者・MSW等の共通理解を図り、さらなる福祉医療の促進を図ることを目的に開催しました。

当日は、以下のプログラムのとおり、各講師よりご講義いただきました。

| 時間 | プログラム | 講師 |

|---|---|---|

| 10:35~11:35 | 【講義Ⅰ】 無料低額診療事業のあゆみと意義 |

全国社会福祉協議会 副会長 古都 賢一 |

| 11:35~12:15 | 【講義Ⅱ】 無料低額診療事業の基準と福祉医療施設のあり方 |

東京YWCAヒューマンサービス サポートセンター 理事長 田島 誠一 氏 |

| 休憩 | ||

| 13:15~15:15 ※選択講義 |

【講義Ⅲ-A】 国の動向と福祉・医療を担う今後の病院経営 |

独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター 千葉 正展 氏 社会福祉法人緑風会 緑風荘病院 業務執行理事兼本部事務長 杉木 康浩 氏 |

| 【講義Ⅲ-B】 生活困窮者支援で求められる福祉医療実践 |

市川市生活サポートセンターそら 主任相談支援員 朝比奈 ミカ 氏 |

|

| 休憩 | ||

| 15:30~16:00 | 【総括】 【閉会】 |

社会福祉法人緑風会 緑風荘病院 業務執行理事兼本部事務長 杉木 康浩 氏 |

令和元年度 委員会開催状況

1.協議員総会

○5月20日(第1回)

- 平成30年度事業報告、決算

- 役員改選

○11月19日(第2回)

- 令和元年度事業進捗状況

- 令和元年度全国福祉医療施設セミナー

- 令和元年度無料低額診療事業実施状況調査(速報値)

- 令和元年度無料低額診療事業のあり方検討会について

- 第30回(令和元年度)全国福祉医療施設大会の運営

- 第31回(令和2年度)全国福祉医療施設大会について

○文書審議(第3回)

- 令和元年度 事業進捗状況、決算見込み

- 令和2年度 事業計画(案)、予算(案)

2.総務委員会

○7月2日(第1回)

- 令和元年度 総務委員会事業

- 第30回(令和元年度)全国福祉医療施設大会について

- 広報・情報提供の取り組み

- 運営内規の一部改正(案)について

○11月6日(第2回)

- 第30回(令和元年度)全国福祉医療施設大会と来年度(大阪大会)会場について

- 広報・情報提供の取り組み

- 第2回協議員総会について

○2月28日(第3回)

- 令和元年度 事業進捗状況、決算見込

- 令和2年度 事業計画(案)、当初予算(案)

- 第31回全国福祉医療施設大会について

- 広報・情報提供の取り組みについて

3.調査研究委員会

○7月2日(第1回)

- 令和元年度調査研究委員会事業

- 平成30年度無料低額診療事業実施状況調査について

- 令和元年度全国福祉医療施設セミナーの開催について

○10月21日(第2回)

- 令和元年度全国福祉医療施設セミナーの企画について

- 平成元年度無料低額診療事業実施状況調査 について

- 令和元年度無料低額診療事業における生活支援事例集について

- 令和元年度「研究紀要」の作成について

○文書審議(第3回)

- 令和元年度事業進捗状況

- 令和元年度 無料低額診療事業実施状況調査

- 令和元年度 「研究紀要」の作成

- 令和2年度 調査研究事業(案)

4.無料低額診療事業のあり方検討会

○8月28日(第1回)

- 今年度の取り組みについて

- 基準の見直しについて

- 無料低額診療事業実施状況調査および生活支援事例集について

○10月23日(第2回)

- 10項目基準について

- 無料低額診療事業における生活支援事例集について

- 今後の進め方について

○12月25日(第3回)

- 無料低額診療事業の10項目基準について

- 無料低額診療事業における生活支援事例集について

- 今後の進め方について

○2月25日(第4回)

- 無料低額診療事業の10項目基準について

- 令和2年度 無料低額診療事業のあり方検討会について

第30回(令和元年度)全国福祉医療施設大会

「地域共生社会の実現に向けて、福祉医療施設が担うべき役割とは」

全国福祉医療施設協議会(桑名斉会長)では、11月19日(火)~20日(水)の2日間、神奈川県横浜市において「第30回(令和元年度)全国福祉医療施設大会」を開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所等から195名が参加しました。

本大会は、「地域共生社会の実現に向けて、福祉医療施設が担うべき役割とは」をテーマに、福祉医療施設をとりまく最新の動向を探るとともに、福祉医療施設として地域で果たすべき役割を明らかにし、今日的な無料低額診療事業のあり方や意義、生活困窮者への福祉実践についての方策を検討し、共有を図ることを目的に開催しました。

桑名会長は、基調報告の中で、昨今の福祉医療施設をとりまく情勢に触れながら、無料低額診療事業のあり方について「事業の周知を行うこと、事業の体制を整備すること、関係機関との連携に取り組むことで、生活困窮者への効果的な支援につながることが期待される。」と述べました。

第1日目【11月19日(火)】

| 時間 | プログラム | 講師等 | ||

|---|---|---|---|---|

| 13:00~13:30 (30分) |

【開会式】 | <主催者挨拶> 全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 全国社会福祉協議会 常務理事 寺尾 徹 神奈川県社会福祉協議会 会長 篠原 正治 |

||

| <来賓挨拶> 厚生労働省社会・援護局総務課企画法令係長 初鹿 知香 氏 神奈川県福祉子どもみらい局長 香川 智佳子 氏 |

||||

| <来賓紹介> 横浜市健康福祉局長 田中 博章 氏 横浜市社会福祉協議会 会長 大場 茂美 氏 |

||||

| <主催者紹介> 全国福祉医療施設協議会 副会長 田中 滋 全国福祉医療施設協議会 副会長 松川 直道 神奈川県医療福祉施設協同組合 理事長 室谷 千英 神奈川県福祉医療施設協議会 会長 須藤 武彦 |

||||

| 13:30~14:15 (45分) |

【基調報告】 「福祉医療施設が果たす役割と福祉医療協の取り組み」 |

全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 | ||

| 14:15~15:15 (60分) |

【行政説明】 「社会福祉をめぐる諸動向と無料低額診療事業について」 |

厚生労働省社会・援護局総務課企画法令係長 初鹿 知香 氏 | ||

| 15:15~15:30 (15分) |

休憩 | |||

| 15:30~17:30 (120分) |

【第1分科会】 <進行・助言> 衣笠病院 常務理事 柳井 芳明 氏 |

経営実践・福祉医療実践報告 | 団結力に秀でた組織になるために~神奈川県医療福祉施設協同組合における共同購入の取り組み~ 神奈川県医療福祉施設協同組合 購買業務担当者会ワーキンググループ |

|

| 業者経験を活用した診療材料費削減の取り組み 大阪府済生会吹田病院 |

||||

| 多施設合同での看護補助者研修の効果~受講者アンケート調査より~ 神奈川県医療福祉施設協同組合 看護部長会 |

||||

| 内部管理体制の構築に向けた取組 社会福祉法人聖ヨハネ会法人本部 |

||||

| 【第2分科会】 <進行・助言> 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 福祉医療相談室室長 松浦 舞 氏 |

MSW実践報告 | 生活保護困難事例集作成~活動の見える化を目指して~ 東京都社会福祉協議会医療部会MSW分科会 |

||

| 医療協難民支援事業について 神奈川県医療福祉施設協同組合ソーシャルワーカー会 |

||||

| 経済的不安を抱える患者・家族の療養先選択におけるMSWの支援について 大阪府済生会中津病院 |

||||

| 無料低額診療事業における倫理的課題~SW実践と役割の再構築~ 社会福祉法人三井記念病院 |

||||

| 17:30~18:00 (30分) |

休憩・移動 | |||

| 18:00~20:00 (120分) |

【交流会】 | |||

第2日目【11月20日(水)】

| 時間 | プログラム | 講師 |

|---|---|---|

| 9:00~9:15 | 【分科会総括】 | |

| 9:15~10:15 (60分) |

【講演】 「地域共生社会の実現に向けて~福祉医療施設への期待~」 |

日本福祉大学 副学長 原田 正樹 氏 |

| 10:15~10:30 (15分) |

休憩 | |

| 10:30~12:30 (120分) |

【シンポジウム】 「包括的な支援体制に向けた福祉医療施設の実践」 |

<シンポジスト> いちはら生活相談サポートセンターセンター長 主任相談支援員 大戸 優子 氏 緑風荘病院業務執行理事兼本部事務長 全国福祉医療施設協議会協議員 杉木 康浩 氏 汐田総合病院総合ケアセンター室長 松尾 ゆかり 氏 <コーディネーター> 東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター理事長 全国福祉医療施設協議会協議員 田島 誠一 氏 |

| 12:30~ | 【閉会式】 | <閉会挨拶> 全国福祉医療施設協議会 副会長 松川 直道 |

無料低額診療事業における課題と今後のあり方について

~無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業の結果を受けて~

平成30年度に実施された「無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業」(厚生労働省 社会福祉推進事業)の報告書が平成31年3月にとりまとめられました。本調査研究事業は本会協議員が参画し、とりまとめられたものです。

報告書では、無料低額診療事業および無料低額老健事業について、果たすべき福祉機能や生計困難者に対する効果的な支援のあり方を考察し、診療費等の減免による経済的な支援や生活上の相談支援機能の発揮、さらに地域に潜在している福祉ニーズへの対応について提言されています。

令和元年8月28日、報告書の結果を受け、今後の無料低額診療事業の展開に向けて、本会役員による座談会を開催いたしました。座談会の内容は会報「福祉医療協ニュース№104」に掲載しています。

「無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業」報告書

厚生労働省〈 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000531165.pdf 〉

令和元・2年度役員体制が始動

~令和元年度 第1回協議員総会開催~

全国福祉医療施設協議会(桑名斉会長)では、令和元年5月20日に第1回協議員総会を開催しました。平成30年度事業報告・決算の各議案が原案どおり承認された後、令和元・2年度の役員改選を行い、正副会長が下記のとおり再選されました。

桑名会長はあいさつの中で、経済的に困難な状況となる今後の社会情勢について触れたうえで、「滞在している外国人も増えてくるため、国民に限らずどのようにケアをしていけばいいか、対応の仕方を考えていかなければならない。私たちがこれまで蓄積してきた無料低額診療事業という視点を大事に持ち、行政と共に実践を進めていくことが必要」と述べました。

全国福祉医療施設協議会では、今年度、地域共生社会における今日的な無料低額診療事業のあり方や実施基準等について、厚生労働省所管課と協議等をするため、無料低額診療事業実施状況調査等を通して、福祉医療施設の実践の実態を把握し、本会の考え方を整理していくこととしています。

令和元・2年度役員体制〔会長・副会長〕

| 役 職 | 都道府県 | 氏 名 | 施設名 |

|---|---|---|---|

| 会 長 | 東京都 | 桑名 斉 | 信愛病院 |

| 副会長 | 神奈川県 | 田中 滋 | 神奈川県医療福祉施設協同組合 |

| 副会長 | 大阪府 | 松川 直道 | 寺田萬寿病院 |

福祉医療施設を取り巻く情勢とその中で求められる役割とは

~平成30年度 全国福祉医療施設セミナーを開催~

本会は、平成31年2月21日(木)に全社協会議室にて、「平成30年度 全国福祉医療施設セミナー」を開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所から47名の参加がありました。

今年度のセミナーでは、「福祉医療施設を取り巻く情勢とその中で求められる役割とは」をテーマに、福祉医療施設が直面している状況等を理解するとともに、福祉医療施設やMSWに求められる実践のさらなる推進に資することを目的に開催しました。

開会あいさつで、桑名斉会長は、「地域共生社会の中で福祉医療施設が果たすべき役割は、国の情勢や地域の実態を反映し、地域包括ケアの中で無料低額診療事業にきちんと取り組むことである」とし、「生活の部分も含めたケアおよび医療と福祉の連携という、従来から現場で取り組んできた福祉医療施設の本来業務について、我々が果たすべき役割は多く存在し、改めて今後の医療に取り組むうえでさまざまな課題を皆さんと一緒に考えていきたい」と述べました。

| 時間 | プログラム | 講師 |

|---|---|---|

| 10:00~ | 受付 | |

| 10:30~10:45 (15分) |

【開会あいさつ】 | 全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 |

| 10:45~12:00 (75分) |

【講義Ⅰ】 福祉医療施設を取り巻く状況と 求められる役割について |

日本福祉大学福祉経営学部 教授 田島 誠一 氏 |

| 12:00~13:00 | 休憩 | |

| 13:00~15:15 (135分) ※選択講義 |

【講義Ⅱ-A】 福祉・医療を担う今後の病院経営 |

独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター シニアリサーチャー 千葉 正展 氏 |

| 【講義Ⅱ-B】 生活困窮者支援で求められる 福祉医療実践とは |

大分大学福祉健康科学部 大学院福祉社会科学研究科 教授 衣笠 一茂 氏 |

|

| 15:15~15:30 | 休憩 | |

| 15:30~16:30 (60分) |

【座談】 今後の福祉医療施設のあり方や 課題の共有 |

【登壇者】 ・独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター シニアリサーチャー 千葉 正展 氏 ・大分大学福祉健康科学部 大学院福祉社会科学研究科 教授 衣笠 一茂 氏 ・全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 【コーディネーター】 ・日本福祉大学福祉経営学部 教授 田島 誠一 氏 |

平成30年度 委員会開催状況

1.協議員総会

○5月9日(第1回)

- 平成30年度事業報告、決算

- 平成30年度生活困窮者支援実態把握調査(事前調査)の実施状況等

○10月23日(第2回)

- 平成30年度事業進捗状況

- 平成30年度全国福祉医療施設セミナー

- 平成30年度無料低額診療事業実施状況調査(速報値)

- 平成30年度無料低額診療事業のあり方検討会について

- 本会「運営内規」の一部改正

- 第29回(平成30年度)全国福祉医療施設大会の運営

- 第30回(平成31年度)全国福祉医療施設大会について

○3月20日(第3回)

- 平成30年度事業進捗状況、決算見込

- 平成30年度事業計画(案)、予算(案)

2.総務委員会

○7月3日(第1回)

- 平成30年度総務委員会事業

- 第29回(平成30年度)全国福祉医療施設大会について

- 広報・情報提供の取り組み

○10月1日(第2回)

- 第29回(平成30年度)全国福祉医療施設大会と来年度(神奈川大会)会場について

- 本会運営内規における無料低額介護医療院の取扱いについて

- 広報・情報提供の取り組み

- 第2回協議員総会次第について

○2月28日(第3回)

- 平成30年度事業進捗状況、決算見込

- 2019年度 事業計画、当初予算(案)

- 第30回全国福祉医療施設大会について

- 会員施設「竹井病院」の取扱いについて

3.調査研究委員会

○6月26日(第1回)

- 平成30年度調査研究委員会事業

- 平成30年度全国福祉医療施設セミナーの開催について

- 平成30年度生活困窮者支援実態把握調査(事前調査)について

- 平成30年度無料低額診療事業実施状況調査について

- 平成30年度無料低額診療事業のあり方検討会の設置について

○10月10日(第2回)

- 平成30年度全国福祉医療施設セミナーの開催(案)について

- 平成30年度無料低額診療事業実施状況調査(速報値)について

- 第1、2回無料低額診療事業のあり方検討会の協議内容について

- 平成30年度「研究紀要」の作成

○2月26日(第3回)

- 平成30年度事業進捗状況

- 平成30年度 無料低額診療事業実施状況調査

- 平成30年度 「研究紀要」の作成

- 2019年度 調査研究事業(案)

4.無料低額診療事業のあり方検討会

○9月5日(第1回)

- 本検討会における検討課題等について

- 厚労省社会福祉推進事業の検討状況と今後の対応について

- 今後の進め方について

○10月10日(第2回)

- 厚労省社会福祉推進事業について

①各施設における回答状況

②ヒアリング先候補 - 今後の進め方、本年度の取組内容について

第29回(平成30年度)全国福祉医療施設大会を開催

「医療と福祉を担う、福祉医療施設のあり方とは ~地域共生社会の実現に向けて~」

全国福祉医療施設協議会(桑名斉会長)では、平成30年10月23日(火)~24日(水)の2日間、京都市下京区において「第29回全国福祉医療施設大会」を開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所等から183名が参加しました。

今年度の大会は、「医療と福祉を担う、福祉医療施設のあり方とは ~地域共生社会の実現に向けて~」をテーマに、福祉と医療をめぐる諸課題に対して、両者の性格を併せ持つ福祉医療施設がこれまでの経験を生かし、今後どのような事業を展開していくのか、その果たすべき役割について検討を行うとともに、地域社会に信頼される存在となるための積極的な実践方策を明らかにすることを目的に開催しました。

桑名会長は基調報告の中で、昨今の福祉医療施設をとりまく情勢に触れながら、「地域共生社会の実現のために地域包括ケアシステムや在宅医療介護連携が推進される中で、我われ福祉医療施設は、生活の視点で医療や介護を考え、在宅医療、訪問看護の充実、入院医療から退院後の支援での多機関連携の推進等、将来を見据えて取り組んでいく必要がある。また、他の医療機関とは異なる位置づけで税制上の優遇がある中で、無料低額診療事業を確実に実施するとともに、無料低額診療事業にとどまらない取組み(社会貢献事業)の実践があれば、それについても積極的に情報発信をしていく必要がある」と述べました。

第1日目【10月23日(火)】

| 時間 | プログラム | 講師等 | ||

|---|---|---|---|---|

| 13:00~13:30 (30分) |

【開会式】 | <主催者挨拶> 全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 全国社会福祉協議会 常務理事 寺尾 徹 京都福祉医療施設協議会 会長 藤田 正俊 |

||

| <来賓挨拶> 厚生労働省社会・援護局 総務課課長補佐 熊坂 洋三 氏 京都府健康福祉部 高齢社会対策監 山口 隆 氏 |

||||

| <来賓紹介> 京都市保健福祉局 生活福祉部長 西窪 一 氏 京都府社会福祉協議会 常務理事 余田 正典 氏 京都市社会福祉協議会 事務局長 平田 和洋 氏 |

||||

| <主催者紹介> 全国福祉医療施設協議会 副会長 松川 直道 京都福祉医療施設協議会 副会長 小松 建次 |

||||

| 13:30~14:15 (45分) |

【基調報告】 「福祉医療施設が果たす役割と福祉医療協の取り組み」 |

全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 | ||

| 14:15~15:15 (60分) |

【行政説明】 「社会福祉をめぐる諸動向と無料低額診療事業について」 |

厚生労働省社会・援護局 総務課 課長補佐 熊坂 洋三 氏 | ||

| 15:15~15:30 (15分) |

休憩 | |||

| 15:30~17:30 (120分) |

【第1分科会】 <進行・助言> 京都桂病院 事務部長 篠田 浩之 氏 |

経営実践・福祉医療実践報告 | 「地域に選ばれる病院を目指して~病床高稼働化に必要な地域ニーズとは~」

一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 |

|

| 「地域包括ケア構築に向けて ~地域共生社会を見据えて~」

鎌倉リハビリテーション 聖テレジア病院 |

||||

| 「えん(円・縁)の無い人をどう支えるか~暮らしの相談支援者ネットワークを通して~」

神奈川県医療福祉施設協同組合ソーシャルワーカー会 |

||||

| 「無料又は低額診療事業 基準10の 研修開催についての取り組み報告」

京都福祉医療施設協議会 医療ソーシャルワーカー部会 |

||||

| 15:30~17:30 (120分) |

【第2分科会】 <進行・助言> 西陣病院 医療社会福祉課長 新保 一葉 氏 |

MSW実践報告 | ゆるりと相手の存在を大切に思う取り組み ≪継続は力なり!ワークサポート事業(中間的就労)について≫ 社会福祉法人慈生会 ベトレヘムの園病院 |

|

| ソーシャルワーク面接の構成要素 <語彙・知識・場面を 初任者の視点からの考察して> 大阪府済生会千里病院 |

||||

| 無料低額診療事業の適用基準変更に伴う実態報告

公益法人京都保健会 京都民医連中央病院 |

||||

| 多様なニーズを有する単身生活保護受給者への在宅復帰支援

社会福祉法人緑風会 介護老人保健施設グリーン・ボイス |

||||

| 東社協MSW分科会活動報告 ~枠組を超えた支援体制の構築に向けて~

東京都社会福祉協議会 医療部会 MSW分科会幹事会 |

||||

| 17:30~18:00 (30分) |

休憩・移動 | |||

| 18:00~20:00 (120分) |

【交流会】 | |||

第2日目【10月24日(水)】

| 時間 | プログラム | 講師等 |

|---|---|---|

| 9:00~9:15 (15分) |

【分科会総括】 | |

| 9:15~10:15 (60分) |

【講演】 「地域共生社会に求められる地域医療実践」 |

日本社会事業大学専門職大学院教授/ つるかめ診療所副所長 鶴岡 浩樹 氏 |

| 10:15~10:30 (15分) |

休 憩 | |

| 10:30~12:30 (120分) |

【シンポジウム】 「地域共生社会の実現に向けて、福祉医療施設が取り組むべき実践とは」 |

<シンポジスト> 京都社会事業財団会長/京都桂病院名誉院長 全国福祉医療施設協議会協議員 野口 雅滋 済生会京都府病院 福祉相談室室長 南本 宜子 氏 日本社会事業大学専門職大学院教授/ つるかめ診療所副所長 鶴岡 浩樹 氏 <コーディネーター> 緑風荘病院業務執行理事兼本部事務長/ 全国福祉医療施設協議会協議員 杉木 康浩 氏 |

| 12:30~ | 閉会式 | <閉会挨拶> 全国福祉医療施設協議会 副会長 松川 直道 |

地域共生社会の実現に向けた福祉医療施設のあり方

~第28回全国福祉医療施設大会~

全国福祉医療施設協議会(桑名斉会長)では11月16日(木)~17日(金)、東京都台東区において第27回全国福祉医療施設大会を開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所等から171名が参加しました。本大会では、「地域共生社会の実現に向けた福祉医療施設のあり方」をテーマに、福祉と医療をめぐる諸課題に対して、両者の性格を併せ持つ福祉医療施設がこれまでの経験を生かし、地域社会に信頼される存在となるための積極的な実践方策を明らかにすることを目的に開催しました。

桑名会長は基調報告の中で、昨今の福祉医療施設をとりまく情勢に触れながら、「無料低額診療事業の存在意義を地域に向けて発信していくことが大事である」と述べました。

【第1日/11月16日】

| 時間 | プログラム | 講師等 | |

|---|---|---|---|

| 13:00~13:30 (30分) |

【開会式】 | <主催者挨拶> 全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 全国社会福祉協議会 常務理事 寺尾 徹 東京都社会福祉協議会 事務局長 小林 秀樹 |

|

| <来賓挨拶> 厚生労働省社会・援護局総務課 課長補佐 高坂 文仁 氏 東京都福祉保健局 生活福祉部保護課 課長 野村 泰洋 氏 |

|||

| <主催者紹介> 全国福祉医療施設協議会 顧問 高橋 信夫 全国福祉医療施設協議会 副会長 田中 滋 全国福祉医療施設協議会 副会長 松川 直道 東京都社会福祉協議会医療部会 部会長 杉木 康浩 |

|||

| 13:30~14:15 (45分) |

【基調報告】 「福祉医療施設が果たす役割と福祉医療協の取り組み」 |

全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 | |

| 14:15~15:15 (60分) |

【行政説明】 「社会福祉をめぐる諸動向と無料低額診療事業について」 |

厚生労働省社会・援護局総務課 課長補佐 高坂 文仁 氏 | |

| 15:15~15:30 (15分) |

休憩 | ||

| 15:30~17:30 (120分) |

【第1分科会】 <進行・助言> 全国福祉医療施設協議会 調査研究委員長/ 東京都社会福祉協議会 医療部会 顧問 谷水 勝宏 |

経営実践・福祉医療 実践報告 | 健康教室実践報告と課題 ~地域住民との対話プロジェクト~ 社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター |

| 支払い困難者に対するMSWと医事課の連携 ~経済的困窮と医療費対策~ 一般財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 |

|||

| 共同購入がもたらす効果 ~神奈川県医療福祉施設協同組合の取り組み~ 神奈川県医療福祉施設協同組合 |

|||

| 行路人・無保険患者への対応・取り組みについて

一般財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 |

|||

| 15:30~17:30 (120分) |

【第2分科会】 <進行・助言> 多摩済生病院 事務長/ 東京都社会福祉協議会 医療部会 副部会長 永井 秀樹 |

MSW実践報告 | 神奈川県医療福祉施設協同組合ソーシャルワーカー会の活動と再編について

神奈川県医療福祉施設協同組合 ソーシャルワーカー会 |

| 東社協医療相談室 MSWの強みと課題 ~誇れるネットワークを目指して~ 東京都社会福祉協議会医療部会 MSW分科会幹事会 (社会福祉法人多摩済生医療団多摩済生病院) |

|||

| 済生会関東ブロックMSWによる共同支援 ~「外国人のための医療相談会」において、関東ブロックのMSWが共同し医療福祉相談を担当する試み~ 社会福祉法人恩賜財団済生会 宇都宮病院 |

|||

| 認知症カフェ「ほっと喫茶」の取り組みについて

社会福祉法人緑風会 介護老人保健施設グリーン・ボイス |

|||

| 高井戸団地無料健康相談会の取り組みについて

社会福祉法人浴風会 浴風会病院 |

|||

| 17:30~18:00 (30分) |

休憩・移動 | ||

| 18:00~20:00 (120分) |

交流会 | ||

【第2日/11月17日】

| 時間 | プログラム | 内容 |

|---|---|---|

| 9:00~9:15 (15分) |

分科会総括 | |

| 9:15~10:15 (60分) |

【講演】 「地域共生社会における福祉医療施設の役割」 |

独立行政法人 国立病院機構 副理事長 古都 賢一 氏 |

| 10:15~10:30 (15分) |

休 憩 | |

| 10:30~12:30 (120分) |

【シンポジウム】 「地域共生社会に求められる ソーシャルワーカーの役割」 |

<シンポジスト> 立川市社会福祉協議会 地域福祉推進課 課長 山本 繁樹 氏 三井記念病院 医療ソーシャルワーカー 尾方 欣也 氏 日本福祉大学 福祉経営学部 招聘教授/全国福祉医療施設協議会協議員 田島 誠一 氏 <コーディネーター> 緑風荘病院 事務長/全国福祉医療施設協議会協議員 杉木 康浩 氏 |

| 12:30~ | 閉会式 | |

平成29年度 委員会開催状況

1.協議員総会

○5月12日(第1回)

- 平成28年度事業報告、決算

- 役員改選

○11月16日(第2回)

- 平成29年度事業進捗状況

- 平成29年度無料低額診療事業実施状況調査(速報値)

- 常任協議員の専任

- 平成29年度第一次補正予算(案)

- 無料低額診療事業の基準要件における生保患者の取り扱いについて

- 第28回(平成29年度)全国福祉医療施設大会の運営

- 第29回(平成30年度)全国福祉医療施設大会について

○3月16日(第3回)

- 平成29年度事業進捗状況、決算見込みについて

- 平成30年度事業計画(案)、予算(案)について

2.常任協議員会

○2月28日

- 平成29年度事業進捗状況、決算見込みについて

- 平成30年度事業計画(案)、予算(案)について

3.総務委員会

○6月19日(第1回)

- 平成29年度総務委員会事業

- 第28回(平成29年度)全国福祉医療施設大会

- 広報・情報提供の取り組み

- 平成29年度全国福祉医療施設セミナーの参加費

○10月25日(第2回)

- 第28回(平成29年度)全国福祉医療施設大会と来年度(京都大会)会場について

- 補正予算のあり方

- 広報・情報提供の取り組み

- 無料低額介護医療院について

○2月19日(第3回)

- 平成29年度事業の進捗状況について

- 平成29年度決算見込みについて

- 平成30年度総務委員会事業について

- 平成30年度当初予算の編成方針について

4.調査研究委員会

○6月12日(第1回)

- 平成29年度調査研究委員会事業

- 無料低額診療事業の実施基準等のあり方検討

- 平成29年度無料低額診療事業実施 状況調査

- 全国福祉医療施設セミナーの開催

○9月8日(第2回)

- 来年度(平成30年度)全国福祉医療施設セミナーの開催

- 平成29年度無料低額診療事業実施 状況調査

- 平成29年度「研究紀要」

○2月19日(第3回)

- 平成29年度事業の進捗状況について(報告)

- 平成29年度無料・低額診療事業実施状況調査について

- 平成30年度調査研究事業について

診療報酬・介護報酬同時改定とこれからの福祉医療施設の役割

~平成29年度全国福祉医療施設セミナーを開催~

本会は、7月25日(火)に全社協5階会議室にて、平成29年度全国福祉医療施設セミナーを開催し、全国の無料低額診療事業を行う病院・診療所から50名の参加がありました。今年度のセミナーでは「診療報酬・介護報酬同時改定とこれからの福祉医療施設の役割」をテーマとし、福祉医療施設を取り巻く情勢を理解するとともに、福祉医療施設に求められる実践のさらなる推進に資することを目的に開催しました。

開会あいさつで、桑名斉会長は、地域共生社会の実現に向けて、福祉医療施設がどのように地域と協働していくかが求められているとし、NPO法人や社会福祉協議会との連携も含め、どのように地域において公益的な取組を行っていくのか、皆さんと一緒に考えていきたいと述べました。

| 時間 | プログラム | 講師 |

|---|---|---|

| 12:30~ | 受付 | |

| 13:00~13:05 (5分) |

【開会あいさつ】 | 全国福祉医療施設協議会 会長 桑名 斉 |

| 13:05~14:30 (85分) |

【講義I】 地域共生社会の実現に向けた 福祉医療施設の役割 |

日本福祉大学 福祉経営学部 招聘教授 田島 誠一 氏 |

| 14:30~14:45 (15分) |

休憩 | |

| 14:45~16:00 (75分) |

【講義II】 診療報酬、介護報酬の同時改定と 今後の医療・福祉の方向性 |

独立行政法人 福祉医療機構 千葉 正展 氏 |

| 16:00~17:00 (60分) |

【講義III】 診療報酬・介護報酬同時改定に 伴う病院経営の課題 |

一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 武久 洋三 氏 |

サイトのご利用案内

- 全国福祉医療施設協議会ホームページ(以下、「本サイト」)に掲載している情報は、全国福祉医療施設協議会(以下、「本協議会」)または情報提供者の著作権の対象です。

- とくに、無断転載を禁ずる旨の記載がある情報については、使用の範囲・目的に関わらず、本協議会が許諾する場合を除き、引用、転載及び複製することはできません。

- ただし、本サイトの内容の全部または一部については、私的使用または引用等著作権法上認められた範囲に限り、出所を明示することにより引用、転載及び複製を行うことができます。

- リンクによる引用は、原則として認めます。なお、本サイトへのリンクについては、以下に掲載する「リンクについて」の承諾を条件とします。

- 本サイトの内容の全部または一部について、本協議会に無断で改変し、引用、転載及び複製することはできません。

- 本サイトへのリンクは、原則として自由ですが、リンク元のホームページ(以下、「リンク元サイト」の内容や、リンクボタンを表示する場所・方法が次の①から④のいずれかに該当する場合、リンクをお断りします。

- リンク元サイトの内容が、違法または公序良俗に反する場合

- リンク元サイトからのリンクが、本協議会の公益性・中立性に対する誤解および本協議会への経済的損失を生じさせる場合(そのおそれがある場合を含む)

- 本サイトへのリンクを物品やサービスの販売等営業活動の手段として利用する場合

- その他、本協議会が不適当なリンクと判断する場合

- リンクを設定した場合は、本協議会に対し、リンク元サイトのURLをご連絡ください。なお、リンクを設定する場合の条件は、次の①および②のとおりです。

- リンクは、全社協サイトのトップページ「全国福祉医療施設協議会」に設定してください。その他の部分に直接リンクすることはできません。

- リンクを設定する際には、「全国福祉医療施設協議会ホームページ」へのリンクであることを明示してください。

〔 連絡先 〕

全国社会福祉協議会 全国福祉医療施設協議会

〒100-8980 東京都千代田区霞が関3丁目3番地2号 新霞が関ビル

tel. 03-3581-7819 fax. 03-3581-7928

- リンク設定後であっても、全社協が上記1.の①から④のいずれかに該当すると判断し、リンクの解除を求めた場合は、ただちにこれに応じていただきます。

- リンク元サイトからのリンクにより本協議会が損害を被った場合には、本協議会からリンク元サイト管理者に対し、損害賠償等を請求する場合があります。

- 本サイトの掲載情報やURLは、予告なしに変更する場合がありますが、その際にはリンク元サイト管理者に対し、その旨の通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本サイトへのリンク条件は、予告なしに変更することがあります。リンク条件変更前にリンクを設定した場合であっても、最新の条件を遵守していただきますので、あらかじめご了承ください。

- 本サイトに掲載している情報の正確性については万全を期すよう努めていますが、本協議会は利用者が本サイトの掲載情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負いません。

- 本サイトから他の団体・機関・個人等のホームページにリンクをしている場合がありますが、リンク先のホームページの運営の状況や掲載情報に関する責任は、すべてリンク先ホームページの管理者に帰属します。リンク先ホームページに起因する第三者のいかなる不利益についても本協議会は責任を負いません。

- リンク元ホームページの運営状況や掲載情報に関する責任は、すべてリンク元ホームページの管理者に帰属します。リンク元ホームページに起因する第三者のいかなる不利益についても本協議会は責任を負いません。

- 本サイトへのリンクを設定したことにより、リンク元サイトと第三者との間にトラブルや損害賠償問題が生じた場合は、リンク元サイト管理者の責任および費用により対処してください。